罕见老照片:60年代的普通家庭,是什么生活水平?

罕见老照片:60年代的普通家庭,是什么生活水平?

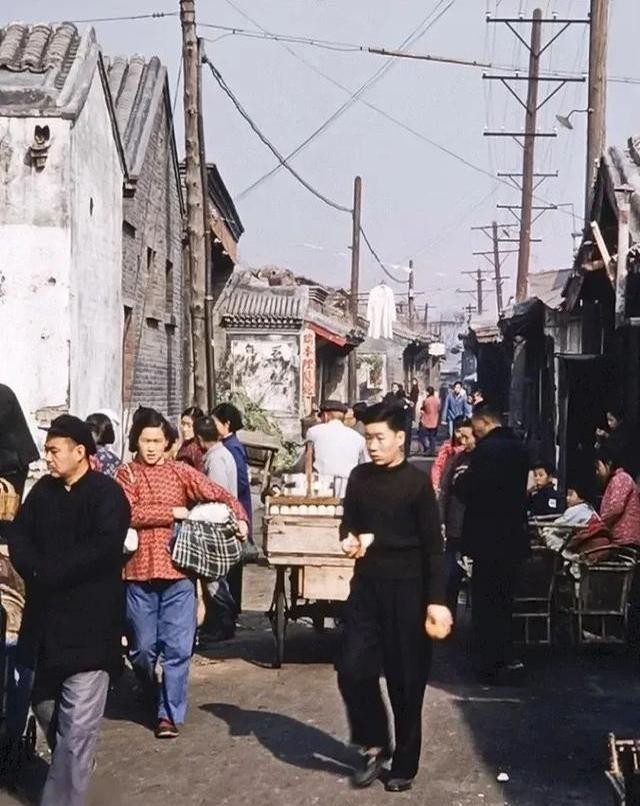

在那个物资匮乏却充满理想的年代,60年代的中国普通家庭是如何生活的呢?

那个时代,新潮的中山装是年轻人们的最爱,而我们的“60后”们,如今大多已然步入退休生活,享受着来之不易的晚年时光。

面对今日的物质充裕,年轻一代或许常常好奇,他们的父辈在那样一个物资稀缺的年代,是如何走过来的呢?

那个年代,电视机、冰箱、洗衣机这些家电产品几乎是难以想象的奢侈品,有一台收音机已经足以让一个家庭引以为豪。

借助一组罕见的老照片,我们试图穿越时光的隧道,去探寻那个充满故事的年代。

在60年代,中国正处于一个转型的时期,社会环境复杂多变。

对于许多家庭来说,生活上的挑战源源不断。

粮票、肉票、布票成为了人们生活中的必需品。

那时,很多家庭的收入不高,买一块肥皂或一斤白糖都要精打细算。

尽管生活艰苦,但拥有一辆自行车、一个手表,或是一台缝纫机,都是许多人努力追求的目标。

这些简单的物品,承载着人们对更好生活的期盼。

在北京的一家工厂里,一位女领导在她的办公桌前静静地坐着。

办公室陈设简单,墙上的挂钟滴答作响,算盘是她日常工作的好帮手。

她穿着一件洗得泛白的工作服,面容严肃而专注。

办公室的窗外,工厂的工人在忙碌地工作,车间里机器的轰鸣声不断。

对于她和她的同事们来说,在这样一个时代里拥有一份工作,虽不富裕,却已是生活的保障。

北京胡同的街道上,孩子们的笑声此起彼伏。

没有昂贵的玩具,跳皮筋、丢沙包是他们的日常娱乐。

胡同的邻里关系融洽,大家了解彼此的生活,遇到困难时总能伸出援助之手。

傍晚时分,街坊们会聚在一起,谈天说地,共享简单的晚餐。

在中国农村,医疗条件相对落后。

赤脚医生作为乡村医疗的主力,穿梭于村落之间,提供基本的医疗服务。

在一个小村庄,一名年轻的赤脚医生正在给村民看病,他的药箱里只有简单的药物。

在那时,医生不仅是医者,更是村民们的希望。

北方地区的冬季,蔬菜的种类极其有限,新鲜蔬菜更是奢侈品。

家家户户都储备着地窖里的大白菜,这些简单的食物撑起了整整一个冬天的饮食。

人们在寒冷的冬天里,围坐在炉火旁,用大白菜做出各种简单却美味的菜肴。

广州的帆船仍然是重要的交通工具。

帆船在顺风时可借助风力,在逆风时则要靠纤夫们的力量。

珠江上,纤夫们低头用力,汗水浸湿了他们的衣衫。

帆船不仅是交通工具,更是连接城市与乡村、承载着人们生活的载体。

在河南洛阳,四位棉农正在田间忙碌。

她们的手脚麻利,动作一致,脸上满是汗水,却丝毫不见疲惫。

或许,田地是她们的舞台,而汗水是她们对生活的无声诉求。

钟表修理店在那个没有电脑和手机的年代,是人们生活中不可或缺的一部分。

修理匠们用灵巧的手艺,为每一个失灵的钟表赋予新的生命。

每天,店里都会有许多人来来往往,钟表不仅仅是看时间的工具,更是生活的节奏和秩序。

尽管生活艰苦,但人们用自己的智慧和努力,为中国的发展奠定了坚实的基础。

在困难时期,人们更懂得珍惜和感恩现有的生活。

今天,当我们面对物质的极大丰富时,更需要反思的是如何在繁华的背后,保持对生活的热情和对未来的追求。

故事里的每一个人物、每一段经历,都折射出那个年代的影子。

在面对困境时,他们展现出的坚韧和勇气,是我们今天最珍贵的财富。

无论时代如何变迁,那些永恒的精神和价值观,始终是社会进步的动力。

回顾过去,展望未来,人们始终在追求美好生活的道路上前行。

正是这些看似平凡的人物和经历,成就了不平凡的历史。