巴黎圣母院浴火重生,何以能不断“生长”?|南方深读

巴黎圣母院浴火重生,何以能不断“生长”?|南方深读

“你相信巴黎圣母院有一天会消失吗?”——这句来自电影《爱在日落黄昏时》的台词,仿佛在2019年4月15日这天一语成谶。

当天一次意外失火,吞噬了法国巴黎圣母院大部分的屋顶以及标志性的尖顶,在塔尖“值班”的大公鸡风向标从高空坠落,成为众人挥之不去的画面。

2019年4月15日,人们在法国塞纳河边遥望起火的巴黎圣母院。 新华社发

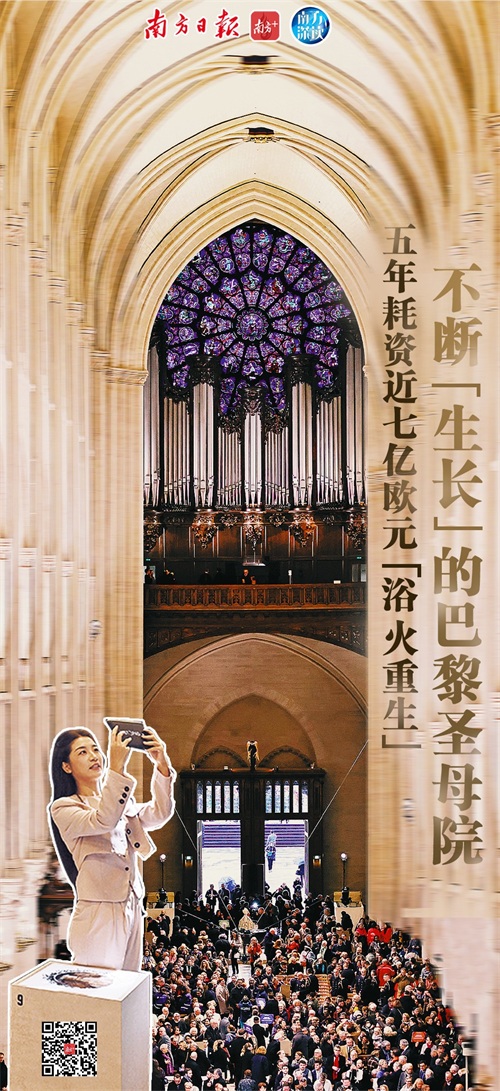

所幸,历时5年多、耗资近7亿欧元(约53.5亿元人民币),修复团队完成了复杂艰巨的任务。

今年北京时间12月8日凌晨,巴黎圣母院对外重开令全球瞩目。新的金色公鸡风向标重新“上岗”,其内藏着一份羊皮卷轴,卷轴上写着2000个参与修缮者的名字,密密麻麻“诉说”着漫长的修复故事。

2024年12月8日,重新开放的巴黎圣母院。法国旅游发展署中国办事处供图

同时,“浴火重生——巴黎圣母院扩增实境沉浸式体验展”于12月8日在香港西九文化区艺术公园向公众开放,同主题展于9月曾在中国国家博物馆展出。

人类历史上,很多巧夺天工的历史建筑随着时间的流逝而消散如烟。但巴黎圣母院历经860多年风雨却魅力不减,尤其这次修复,让关注它的每个人都有了一种“浴火重生”的感觉。

巴黎圣母院的魅力,在于它生生不息的力量。如中国国家博物馆国际联络部主任朱晓云所述,它是风格多元且不断“生长”的,是承载无数人情感和记忆的历史建筑,更是人类文明共有的文化遗产。

传承

为保真以古法重织“森林”

身为巴黎人,巴黎圣母院就是莉迪·布兰多生活的一部分。莉迪·布兰多的第一份工作就在巴黎5区的圣雅克街,每天都会路过圣母院。她开设的第一间艺术画廊就在圣母院附近的街道拐角处。它好像永远会在那里,等着从世界各地赶来的人,赞美它的鬼斧神工。直到大火打破了这份“习以为常”。

作为艺境空间Visionairs共同创办人兼首席执行官,莉迪·布兰多最近一次与巴黎圣母院产生连接,是她以策展人身份将“浴火重生——巴黎圣母院扩增实境沉浸式体验展”带到了香港西九文化区艺术公园,该展览恰好于12月8日巴黎圣母院重开当天开幕。

巴黎圣母院雕塑复制品。策展方供图

“通过屏幕就可以看见巴黎圣母院的历史变迁。”香港观众邓女士对经历大火后的巴黎圣母院心心念念,她说:“修复工程分哪些步骤,需要哪些工作者参与,修复材料源自哪里,这次体验展都给了我答案。”

同一时间在法国塞纳河畔,修复后的巴黎圣母院彩色玻璃再次闪闪发光,拱形天花板上的大洞与焦黑的痕迹已然消失,拥有8000根音管的大管风琴被再次奏响。

“重建后的巴黎圣母院修复了此前在火灾中严重受损的19世纪塔尖和屋顶结构。”法国旅游发展署中国办事处总经理唐安悦介绍,巴黎圣母院内部的导览线路和指示牌规划更新升级,为游客呈现了10个“必看亮点”。荆棘皇冠这一在火灾中幸免于难的珍贵文物,被重新安置在教堂东端的中轴礼拜堂内。

巴黎圣母院尖塔修复前后对比。新华社发

大火发生后,对于是“用当代建筑设计重塑”,还是“还原其原本的样子”,各方人士讨论尤为激烈。

法国总统马克龙曾开启一场设计竞标,试图为大教堂建立一座富有现代感的塔顶。

一些民间设计机构发起重修方案竞赛,中国建筑师蔡泽宇和李思蓓(音译)的“巴黎心跳”方案最终夺冠。其他参赛方案中不乏一些天马行空的创意,如在已经损毁的尖塔屋顶上改建跑马场、游泳池。

反对声似乎更响亮。法国国家古迹中心首席建筑师菲利普·维伦纽夫认为,给巴黎圣母院增加现代尖顶,就像“给蒙娜丽莎做鼻子整形手术一样”。争论持续到2020年7月,马克龙宣布放弃国际竞标,复刻原本的塔尖设计。

巴黎圣母院历史悠久,将其恢复原貌并不容易。法国作家维克多·雨果在《巴黎圣母院》书中提到的那座管风琴由8000根琴管组成,大者高达10米,小者细如钢笔,仅拆解工作就耗时数月。

重新开放的巴黎圣母院内部。法国旅游发展署中国办事处供图

被烧毁的木质屋顶有“森林”之称,它由约1300根古橡木梁交织而成。大火后,修复者遍寻法国数千棵成材的橡树,织就了新的“森林”。唐安悦介绍,法国遗产修复专家团参照了19世纪的原始设计图纸,并效仿传统工艺,力求恢复原貌。

修复后的巴黎圣母院安装了现代化消防喷淋与隔离系统,包括细雾喷洒和红外影像仪监控,提升建筑的安全性。

“木质建筑确实存在火灾的风险,但如果因此而全部使用石质,这也是某种程度的因噎废食。”朱晓云认为,对于文化遗产的保护,并非绝对地“修旧如旧”或“修旧如新”,这不是非黑即白的概念。

中央美术学院美术馆策划研究部主任刘希言认为:“修复团队希望通过较为直观的传承,来保持巴黎圣母院的‘真实性’。这种工艺材料上的‘守旧’,或可进一步将法国人民的情感与文化遗产保护连在一起。”

出新

让古老“灵魂”与现代对话

进入重修后的巴黎圣母院,第一反应通常是比以前更明亮了。这缘于安装了全新的灯光系统,也因为修复团队清洗了中殿超4万平方米的墙体,使浅色卢台特灰石露出本来的颜色。

有人觉得,这使巴黎圣母院失去了时间累积的神圣感。对此,专家们给出了“最佳观赏时间”——再过40年。“需要40年的污垢和凝结物,我们才能看到眼睛所能‘欣赏’的灰色”。

法国巴黎圣母院发生火灾前(上,2018年6月26日摄)和修复后(下,2024年11月29日摄)的内部景象。新华社发

修复工作中,现代化改造也在进行。“让圣母院的‘灵魂’与现代人对话。”巴黎圣母院院长奥利维耶·里巴多·杜马斯举例,环保材质的蜡烛可供游客在教堂内部使用,全新的照明设备可调节光源强度和色温从而营造出不同氛围。

有人留意到,一些没有受到火灾影响的19世纪窗户玻璃,“被现代染色玻璃换掉了”。刘希言提示,巴黎圣母院的窗户并非一直是彩色、有图案的,我们在火灾前所看到的彩色玻璃也是在此前的修复中添加的。

玫瑰窗的投影和公元1600年左右的西岱岛东部地图。策展方供图

早期的玻璃烧制技术有一定时代局限性。刘希言分析,因为当时无法制作出直径十几米的大玻璃,工匠采用了小块彩色玻璃拼贴成一块大玻璃的方式进行替代,小玻璃之间会用铅条镶嵌在一起。同时,烧制中存在的杂质无法彻底清除,再加上年久失修,有些玻璃也会变得暗沉。

“从建筑安全的角度来说,我认为用一些现代化更安全和稳固的玻璃进行替换是必要的。”刘希言在新闻报道中留意到,在火灾中,那些连接小玻璃的铅条以及屋顶中的铅板被高温熔化,不仅造成玻璃窗不稳固,还产生了一些有毒的灰烬。

12月8日,“浴火重生——巴黎圣母院扩增实境沉浸式体验展”亮相香港。受访者供图

教堂内部已经对公众开放参观,但修复工程还会继续。“美丽而宏伟的巴黎圣母院大教堂,宛如‘从灰烬中涅槃的凤凰’,在修复过程中对原有材料和现代技术表现出极大的尊重。”莉迪·布兰多不禁感叹。

每个时代的修复都有它的局限和创新,就如巴黎圣母院19世纪的修复也有滴水嘴兽和屋顶尖塔的创新。刘希言认为,巴黎圣母院21世纪的气息,也只是它未来更长远历史的一部分。

“最让我兴奋的是,‘21世纪触感’将如何补充巴黎圣母院永恒的精神和文化本质,使其既是对辉煌过去的致敬,也将是未来几代人的文化灯塔。”“浴火重生——巴黎圣母院扩增实境沉浸式体验展”AR技术负责人布鲁诺·德·萨莫雷拉说。

修复

复杂“世纪工程”危与机并存

莉迪·布兰多不会忘记那一天,身处亚洲的她听闻火灾的消息,一阵恐惧袭来,她沮丧极了,忍不住哭泣:“担心所有关于巴黎圣母院的回忆都将消失。”

承载着这些复杂感受,巴黎圣母院开启了修复这一复杂艰巨的“世纪工程”。据法国媒体报道,过去5年里,巴黎圣母院共收到来自约150个国家和地区的8.46亿欧元捐款。

中央广播电视总台纪录频道拍摄的纪录片《修复巴黎圣母院》,将镜头对准了修复工作第一年:巴黎圣母院像随时会倒塌的纸牌塔,一块砖头的掉落都可能引起连锁反应;即将到来的暴风雨、铅污染等,也给修复工作带来巨大挑战。

香港展览中,游客通过平板电脑重温巴黎圣母院起火的那一刻。策展方供图

巴黎圣母院失火时正在进行修缮,内部搭建了很多脚手架。这些脚手架在大火中融化扭曲在一起,坍塌后将中屋顶堂砸出一个大坑。“这五年间,他们要清理掉所有污染物。”朱晓云提到,火灾期间还释放了大量铅尘,所有修复人员都要戴着防护面具进行修复。

巴黎圣母院始建于12世纪,没有任何图纸和模型资料可供参考。得益于科技的进步,科学家们利用数据信息,构建了巴黎圣母院的“数字孪生”数据库,不仅全景展示其建筑风貌,还展现了800多年来所用的建筑材料、建造技术、随时间产生的变化等。

刘希言提到,在这次的修复中,3D扫描建模技术在结构和复建方面提供了很大助益。在保留原有建筑特色的基础上,适当应用合理的新技术来辅助修复,或许能让这个建筑历久弥新。

布鲁诺·德·萨莫雷拉多次探访了圣母院修复的过程。他认为,技术的进步会改善游客的体验。例如,现代照明的集成、无障碍设施的改进以及潜在的互动展品,都可能为人们提供新方式去连接大教堂的历史。

今年9月,“浴火重生——巴黎圣母院增强现实沉浸式展览”在中国国家博物馆展出。应中国国家博物馆的要求,法国政府首次破例将巴黎圣母院的实体文物与数字展示同时展出,包括哥特式柱头、石像怪、滴水嘴兽、植物状头像四尊雕塑原件。

今年9月,在中国国家博物馆展出的石像怪。南方+记者 刘长欣 摄

在给石像怪拆箱那一刻,策展人朱晓云非常感动。“你可以想象,它一直‘站’在巴黎圣母院上面长达几百年时间。如果没有那场大火,我们可能永远无法以这样的角度平视它。所以,从某种程度上来说,我们是‘幸运’的。”她怅然道。

或许,这确是一种“因祸得福”。在大火之后,考古学家在巴黎圣母院有了惊喜发现。

2022年3月,在整理巴黎圣母院耳堂地面时,工作人员发现地下有一具铅棺。经考证,这具铅棺来自14世纪,棺中收葬的可能是一位高级神职人员。

此外,他们还在地下发现了一些彩绘雕塑,被认为是13世纪的圣坛隔屏(一种将祭坛区和中殿分开的隔断陈设)的一部分;18世纪之前的祭廊碎片,疑似古罗马城墙的遗存……

火灾发生前,由于访客络绎不绝,考古学家很难在院内进行考古工作,但“重建工作提供了前所未有的机会”。

变迁

860多年“生长”不断焕新

实际上,巴黎圣母院远比我们想象得要顽强。

“作为博物馆工作者,我们读过太多与文物有关的故事。”朱晓云说,任何一座建筑历经千年都难免遭受风雨,这场火灾并不是巴黎圣母院所遭受到的唯一一次灾难。

在法国大革命期间,巴黎圣母院一度沦为储存酒的仓库,大部分珍藏也被破坏或掠夺。朱晓云认为,法国大革命对巴黎圣母院的破坏,“其严重程度甚至远超过这场火灾”。

当时有目击者描述称,19世纪初的巴黎圣母院彩色玻璃窗被毁坏、雕塑残缺不全,鸟儿通过敞开的窗户飞入教堂内部筑巢,“剩下一座没有灵魂的石头建筑”。后来,拿破仑下令重修,并于1804年在此加冕,才给了巴黎圣母院些许安稳。

电影《巴黎圣母院》(1956年版)剧照。资料图片

在1831年出版的《巴黎圣母院》一书中,维克多·雨果花费大量笔墨描写了巴黎的建筑。朱晓云认为,是这本书真正挽救了巴黎圣母院,因为它让法国人民意识到巴黎圣母院是他们精神的寄托与皈依。

每个时期的巴黎圣母院都是不同的。这些变化可能出于政治、宗教、自然气候的原因,甚至可能出于审美。朱晓云介绍说:“比如文艺复兴时期,人们曾认为哥特式的建筑风格已经不符合当时的审美,便就觉得这座教堂没有意义了。”

在国家博物馆举行的上述展览,是刘希言第一次近距离观看滴水嘴兽等圣母院的建筑部件。不过,今天我们看到的滴水嘴兽,已经不是巴黎圣母院初建时的样子,而是19世纪中期圣母院修复时重制的。当时,在建筑师维奥莱-勒-杜克的主持下,巴黎圣母院经历了大规模修缮工程。坊间流传,他受到了雨果启发。

滴水嘴兽。中国国家博物馆供图

“维奥莱-勒-杜克首先是画家,其次才是建筑师,他还是充满想象力的建筑师。”朱晓云说。

刘希言介绍,维奥莱-勒-杜克是从古代神话和中世纪传说中汲取灵感创造出许多融合的奇异形象,共有50多尊形态各异的滴水嘴兽在圣母院外墙和飞扶壁上,构建了生动的寓言动物图鉴,营造出一种神秘的气氛。

历经法国大革命、王政复辟、巴黎公社、两次世界大战的多重洗礼,巴黎圣母院就像忒修斯之船不断被修补,又不断焕新。今天的它不管是外观还是内部装饰与艺术作品,都与800多年前有很大区别。

哥特式柱头。中国国家博物馆供图

以上述在国家博物馆展出的哥特式柱头为例,它没有遭受火灾,因为在19世纪就被取了下来。“哥特式柱头在当时已经破损严重,便被作为文物收藏起来了。”朱晓云说。

历史上很多文化遗迹都在火灾中被烧毁,从这一点来看,巴黎圣母院也是幸运的——它多次被抢救回来。

刘希言认为,巴黎圣母院的“真实性”,更多地体现在它与法国文化历史共鸣等方面的“纽带”的真实,不断地修复和重建,是对这条“纽带”的加固和装饰,也让不同时代的人们将自己与这条“纽带”持久地联系在一起。

“它是哥特式建筑,也有巴洛克风格的装饰,一代代人都在它身上不断增添自己对于宗教、艺术、建筑的理解。”朱晓云认为,巴黎圣母院之所以有魅力,在于它不是单一风格,而是不断“生长”的建筑。

教训

悲剧性“伤疤”呼吁更多保护

这场火灾,对很多人来说,可能是一道情感上的“伤疤”。

刘希言有时会想:“未来的人会怎样看待这个时代巴黎圣母院的修复,和它身上承载的种种故事?”

法国国宝级导演让-雅克·阿诺拍摄的电影《燃烧的巴黎圣母院》(2023年中国上映)中,丢弃在角落的烟头,发生故障的电气设备,施工时掉落在地面的火星……影片以种种细节暗示火灾可能发生的原因。而在现实中,确切原因至今未完全确认。

电影《燃烧的巴黎圣母院》中,消防队在途中不断遇到堵车问题。资料图片

消防系统的失灵,教堂维护的不足,人们对安全问题的忽视……火灾或由多种因素引发。

“影片有98%是真实的,剧本都不敢这么写。”令让-雅克·阿诺惊讶的是,距离巴黎圣母院仅有850米距离,消防员却用了45分钟才赶到现场,巴黎圣母院的工作人员竟是通过在意大利度假的朋友拿到的失火照片,“充满了荒谬感和悲剧性”。

巴黎圣母院就像一位命运多舛的女神,却总会在危机中重生。

让-雅克·阿诺表示,与中国人一样,法国人有着天然的乐观。一切从一连串的失误开始,最后没有人伤亡,巴黎圣母院依然屹立不倒,“这是一场胜利”。火灾也揭示了文物保护领域在安全方面的薄弱之处。他说:“法国和中国一样都有非常古老的文明和历史,真的要非常小心地保护它。”

电影《燃烧的巴黎圣母院》剧照。资料图片

朱晓云曾在巴黎居住多年,她对于巴黎圣母院的认识,是一个不断丰富、立体的过程。曾经,它在朱晓云眼里只是一个地标式的建筑,现在,它“肃穆却不失绚丽、崇高却不失宽容”。

朱晓云提到,面对文化遗产的意外损失,法国政府积极地应对与引导,也得到各国文化遗产工作者的关注与肯定。“浴火重生——巴黎圣母院AR增强现实沉浸式展览”是全球巡展,也是巴黎圣母院整体修复计划中重要的宣传项目,体现了法国政府希望把巴黎圣母院对外关闭的五年,转变为通过数字形式走向世界的五年。

12月8日,上述巡展来到香港西九文化区艺术公园,走进展厅,首先映入眼帘的是1:1复制的石像怪雕像、大火中幸存的玫瑰窗的投影及雕塑。

香港展览中,VR技术为游客呈献拿破仑加冕大礼。策展方供图

20个不同时代的沉浸式“时空入口”,将游客带到亨利四世的奢华婚礼、拿破仑隆重的加冕典礼,以及19世纪由维奥莱-勒-杜克设计的巴黎圣母院尖塔建造现场。

“巴黎圣母院的重新开放,不仅是对历史的一次深刻致敬,也是对未来的一次大胆展望。”唐安悦说。大火之前几年,巴黎圣母院每年吸引超过1200万游客,随着修复后重新开放,这一数字预计将在2025年大幅增加。

重开后的巴黎圣母院。法国旅游发展署中国办事处供图

“这个时代的人见证了它的浴火和重生,这个时代的痕迹也将成为未来巴黎圣母院的历史。”这令刘希言感觉“有种超现实的不可思议”。

巴黎圣母院的“浴火重生”,再次激励着人们坚定意志和希望。

12月6日,行人从巴黎圣母院附近走过。 新华社发

新的公鸡风向标重新“上岗”,它拥有一双火焰形状的翅膀,宛如一只涅槃的凤凰。这向世界传递着对未来的希望:《爱在日落黄昏时》里的台词并非预言,巴黎圣母院不会凭空消失,雄鸡骄傲的头颅如今依旧昂扬。

采写:南方+记者 刘长欣 陈彧

策划:钟展锋

海报:郜曈

【作者】 刘长欣;钟展锋;陈彧;郜曈

南方深读