民国老百姓用什么钱币?如今价值多少?

民国老百姓用什么钱币?如今价值多少?

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

钱币是权力的象征,它的兴衰往往能折射出一个时代的命运。

民国时期,银元曾是普通百姓手中最熟悉的货币,却也见证了一个国家从风雨飘摇到彻底崩溃的全过程。

它的故事复杂而又戏剧,既有地方官员的努力,也有外国资本的压迫,更有军阀混战和中央政府的无力。

银元的命运,像极了那个动荡的时代。

北洋时期,银元是老百姓口袋里的“硬通货”。

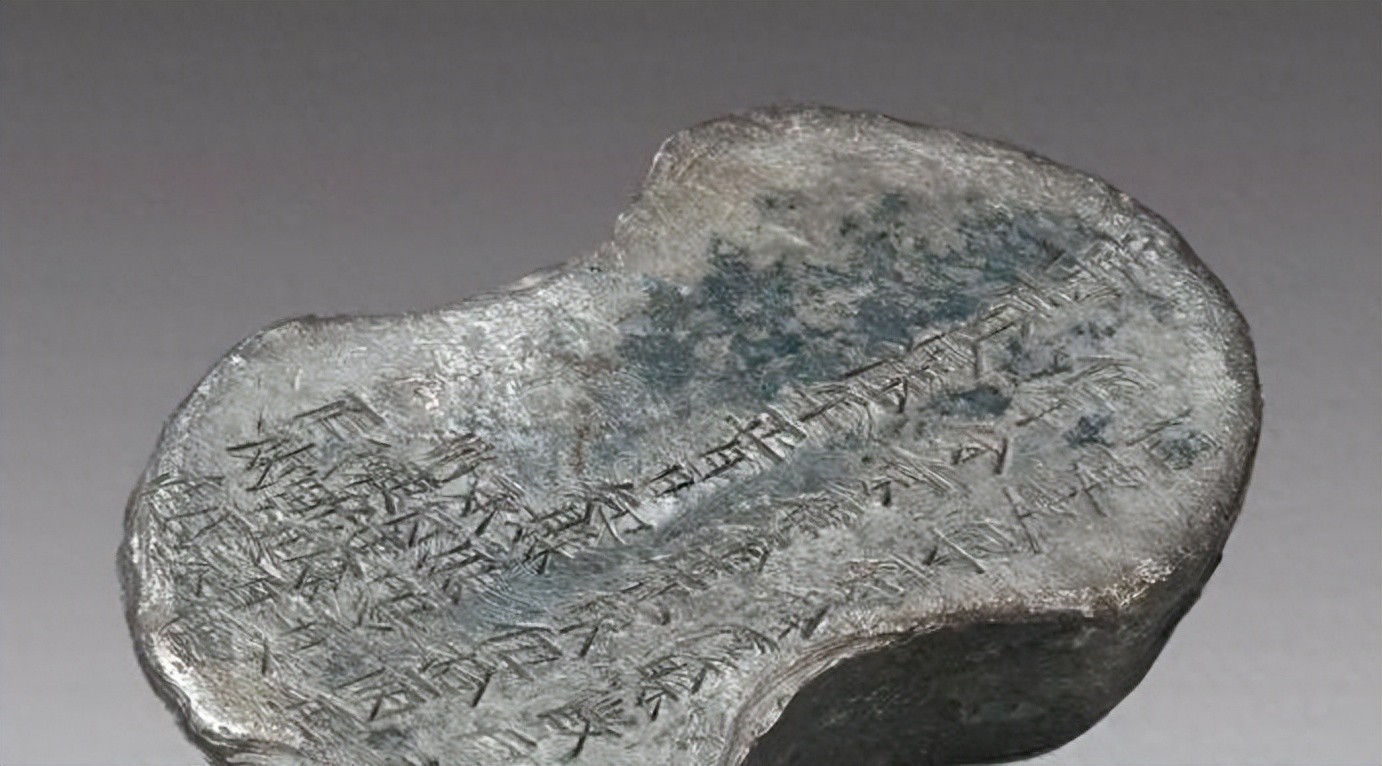

它从外国传入,模样规整,成色统一,比起传统的银锭、碎银和铜钱,交易起来方便得多。

可别以为这是政府的主意,银元在中国的流行,最初是洋人主导的。

英国的“站洋”、墨西哥的“鹰洋”、法国的“坐洋”,这些外国银元在市场上畅通无阻。

它们不仅成色高,还方便核算,很快就抢占了市场。

这种情况,让清朝的地方官张之洞坐不住了。

他提出仿制外国银元,推出了中国自己的“龙洋”。

虽然龙洋的设计和规格都参考了外国银元,但它的出现标志着中国货币体系的一次重要变革。

然而,龙洋的诞生并没有解决所有问题。

随着清朝灭亡,军阀割据局面逐渐形成,各地开始自行铸造银元。

你能想象吗?每个省都在发自己的钱,形状、大小、重量全都不一样。

这让银元的流通变得异常混乱。

一个商人从上海到汉口,光是兑换当地货币就要折腾半天。

更别提那些地方军阀,为了支持自己的军队,疯狂铸造银元偷工减料,导致市场上假币泛滥。

银元的信用不断被削弱,老百姓怨声载道。

袁世凯一度试图统一货币,推出了印有自己头像的“袁大头”银元。

起初,这种银元确实缓解了一些混乱,但随着袁世凯去世,各地军阀又开始各自为政。

一个地方一个标准,谁都不肯让步。

商人们无奈,只能随时随地兑换货币,这让本来就微薄的利润进一步缩水。

可以说,银元的混乱是当时经济停滞的一个缩影。

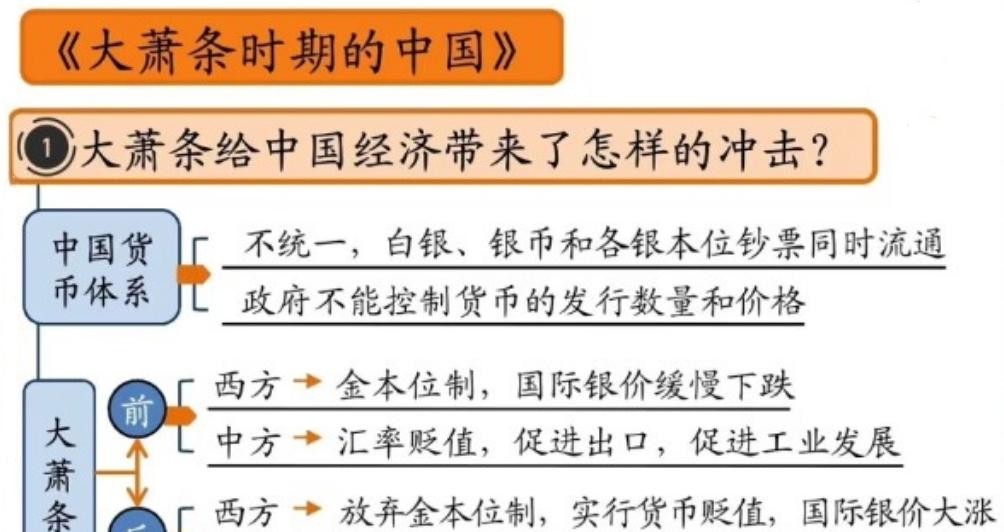

事情到了1930年代,变得更加复杂。

日本侵占东北后,伪满洲国建立了自己的银行和货币体系,试图进一步蚕食中国的经济主权。

与此同时,美国大萧条时期出台了《购银法案》,开始全球范围内囤积白银。

这一政策直接导致银价暴涨,中国的白银大量流出,国内银元供应变得更加紧张。

银元的稀缺让市场陷入混乱,老百姓手里的钱越来越不值钱,买东西只能多收了几斗米,却要少赚几个银元。

这种局面让本就脆弱的经济雪上加霜。

国民政府试图挽回局面,1935年开始推行“废两改元”政策,全面用银元代替传统的银两。

同时,他们还推出了一种新式银币——“船洋”,希望通过统一货币来稳定市场秩序。

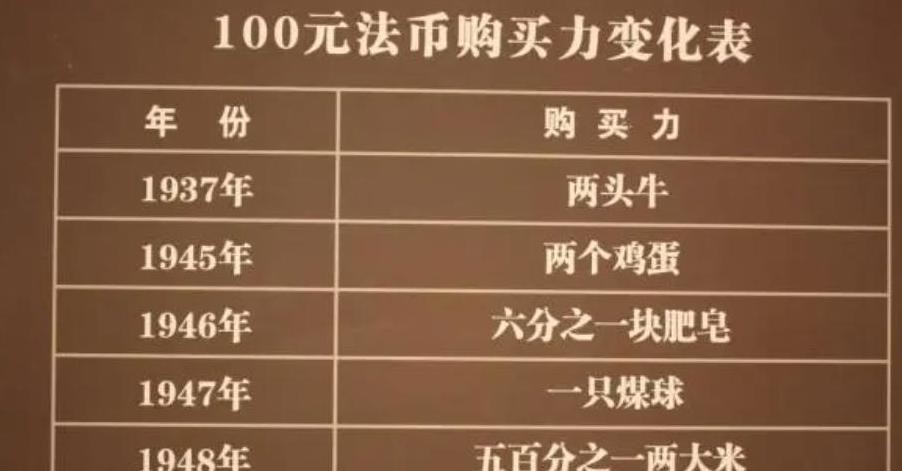

但好景不长,全面抗战爆发后,国民政府的财政压力迅速增加,开始大量增发法币。

法币的出现本来是为了替代银元,但因为超发严重,很快失去了信用。

战争期间,法币的贬值速度堪称惊人,竟然连日本人印的假法币都跟不上它的贬值节奏。

到了抗战结束时,法币已经成了废纸。

更糟糕的是,内战爆发后,国民政府再次尝试货币改革,这次他们推出了“金圆券”。

为了让金圆券流通,政府禁止私人持有黄金、白银和外汇,还派蒋经国亲自到上海“打老虎”,收兑民间的硬通货。

但这些措施并没有挽救金圆券的信用。

随着内战失利,国民政府的经济政策彻底崩盘,金圆券也迅速贬值。

老百姓为了买一袋大米,得带着一麻袋的金圆券上街交易。

到最后,金圆券的价值连糊窗户纸都不够。

银元、法币、金圆券,这些货币的兴衰折射出民国时期的经济困境和政治混乱。

从北洋政府到国民政府,统治者们试图通过货币改革来稳定局势,却都在内忧外患中失败了。

有人说,货币的信用是国家的信用。

当货币崩溃时,一个政权也就离崩溃不远了。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!