崖山悲歌:张世杰的最后坚守与南宋的落幕

崖山悲歌:张世杰的最后坚守与南宋的落幕

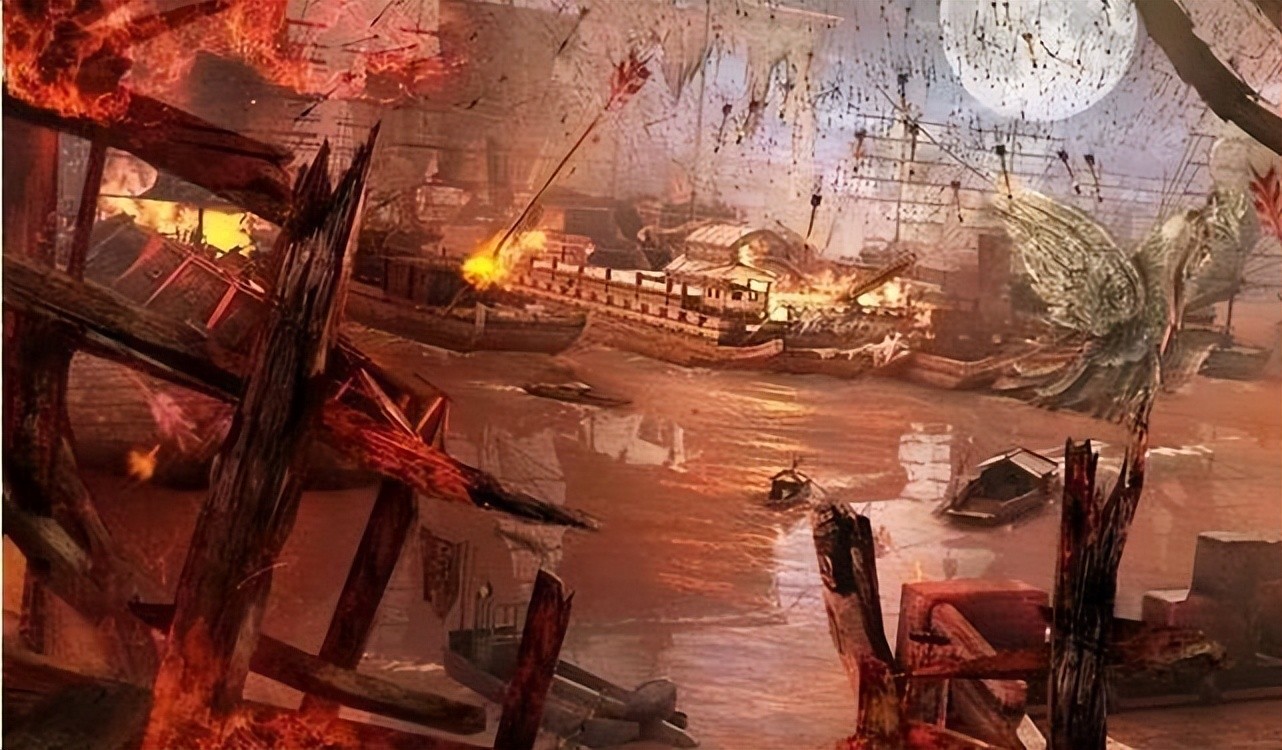

1279 年,在广东崖门海域,一场惊天地泣鬼神的海战正激烈上演。海风呼啸,浪涛汹涌,千余艘战船在海面上排列对峙,喊杀声、兵器碰撞声交织回荡。这便是崖山海战,南宋与元朝的最后一场大决战,其结果直接决定了南宋的命运走向。而在这场战役中,张世杰宛如一座巍峨屹立的山峰,以其坚毅不屈的意志和顽强拼搏的精神,扛起了南宋最后的希望。尽管最终无力回天,但他的英勇事迹与崇高气节,如同一束璀璨的光芒,穿透历史的重重迷雾,至今仍熠熠生辉。

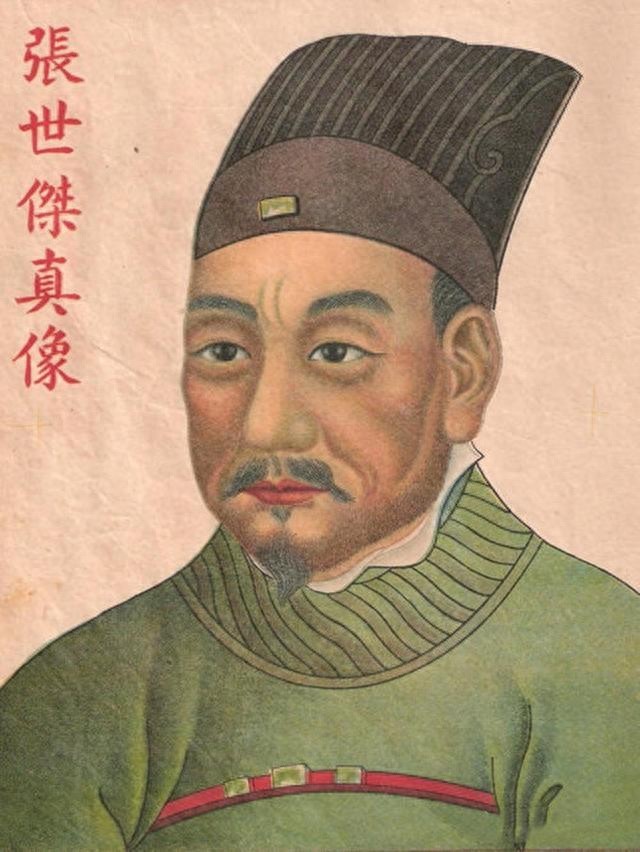

张世杰出生于涿州范阳县 ,早年身处金国,在蒙古名将张柔麾下效力,驻守杞州。然而,命运的转折总是突如其来,一次意外的变故,让张世杰踏上了截然不同的道路。他因触犯军规,面临严惩,无奈之下,只得仓皇逃往南宋。初入南宋军队时,张世杰犹如一颗被埋没在沙砾中的明珠,无人问津。但他凭借着自身对军事的热爱与执着,不断磨砺自己,在战场上奋勇杀敌,逐渐崭露头角。其勇猛无畏的作战风格和出色的军事素养,引起了南宋将领阮思聪的注意。阮思聪深知张世杰是难得的军事人才,便将他推荐给了吕文德。

在吕文德的麾下,张世杰开启了他军事生涯的新篇章。他跟随吕文德四处征战,凭借着卓越的军事才能和无比的勇气,屡立战功。无论是在陆地上的激烈拼杀,还是在复杂地形中的巧妙周旋,张世杰都表现得极为出色,为南宋军队立下了赫赫战功。他的职位也因此不断得到提升,从最初的小校,逐步晋升为黄州武定诸军都统制,之后更是历任知高邮军、安东州等重要职务 。这段经历不仅让张世杰积累了丰富的军事经验,更使他在南宋军队中站稳了脚跟,为日后的辉煌奠定了坚实基础。

1268 年,忽必烈派遣蒙古铁骑对荆襄地区发起了大规模的进攻,企图一举突破南宋的防线。南宋朝廷紧急命令吕文德加强防御,同时派遣张世杰和夏贵前往增援。然而,命运弄人,当他们还在途中时,吕文焕却带着襄阳城投降了蒙古。这一突如其来的变故,让南宋的局势陷入了极度危险的境地。鄂州,这座位于长江中游的重要城市,成为了南宋抵御蒙古铁骑的关键防线。张世杰临危受命,率领着五千将士驻守鄂州。面对蒙古大军的汹汹来势,他没有丝毫退缩,而是充分发挥自己的军事智慧,精心策划防御策略。

张世杰仔细观察了鄂州的地形和城池特点,决定采取一系列极具针对性的防御措施。他在襄阳和鄂州两城之间,用粗壮的铁锁紧密相连,形成了一道坚固的水上屏障,试图阻挡蒙古水军的进攻。同时,在城墙上设置了威力巨大的火炮和连弩,安排精锐士兵时刻待命,准备对来犯之敌进行猛烈打击。此外,他还在城池的重要交通要道和关键部位,密密麻麻地布置了许多小木桩,设置了各种巧妙的攻城器具,以增加敌人攻城的难度。

在张世杰的精心部署下,鄂州城犹如一座坚不可摧的堡垒,严阵以待蒙古大军的到来。 蒙古大军在攻破新城后,长驱直入,气势汹汹地杀向鄂州。面对来势汹汹的敌人,张世杰身先士卒,带领着将士们奋勇抵抗。他们凭借着坚固的防御工事和顽强的战斗意志,一次次击退了蒙古军的进攻。蒙古军见强攻不下,便试图采用招降的手段,派人前来劝说张世杰投降。然而,张世杰对南宋朝廷忠心耿耿,他义正言辞地拒绝了蒙古军的劝降,坚定地表示要与鄂州城共存亡。 尽管张世杰和将士们进行了殊死抵抗,但由于双方实力悬殊,且孤军奋战,粮草和兵马得不到及时的补充,鄂州城最终还是陷入了困境。在这种情况下,张世杰被迫率领着残部突出重围,无奈地离开了鄂州 。

虽然鄂州之战最终以南宋的失败告终,但张世杰在这场战役中展现出的军事才能和顽强精神,却给人们留下了深刻的印象。他的英勇表现,不仅让南宋朝廷看到了他的价值,也让他在南宋军队中赢得了更高的威望。这场战役,成为了张世杰军事生涯中的一个重要转折点,为他日后在南宋的军事舞台上发挥更大的作用奠定了基础。

1276 年,元军如汹涌潮水般直逼南宋都城临安 。南宋朝廷在元军的强大攻势下,毫无还手之力,陷入了绝境。太皇太后谢道清无奈之下,只能抱着年仅五岁的宋恭帝赵显,出城向元军投降。曾经繁华昌盛、文化灿烂的南宋,就这样在风雨中飘摇,面临着覆灭的命运。临安城破后,元军的铁蹄肆意践踏,城内一片狼藉,百姓陷入了水深火热之中。然而,南宋的故事并未就此画上句号。在这生死存亡的关键时刻,益王赵昰、广王赵昺等皇室成员,在杨淑妃、陆秀夫、江万载父子等忠臣的拼死护卫下,趁着混乱,匆忙逃出临安城,踏上了艰难的逃亡之路。

他们一路风餐露宿,历经千辛万苦,躲避着元军的围追堵截。先是逃到婺州,而后又辗转至温州。每一次转移,都充满了危险与艰辛。在这漫长而艰辛的逃亡过程中,他们不仅要面对恶劣的自然环境,还要时刻警惕元军的突然袭击。但这些皇室成员和忠臣们,心中始终怀揣着一丝希望,那就是复兴南宋,恢复祖宗的江山社稷。他们深知,自己肩负着重大的责任,不能轻易放弃。

在这动荡不安的局势下,张世杰与陆秀夫、陈宜中等人在福州成功会合 。众人深知,在这国破家亡的关键时刻,必须拥立一位新的皇帝,才能凝聚人心,继续抗元大业。于是,他们共同拥立年仅七岁的赵昰为帝,是为宋端宗,改元景炎 。同时,晋封赵昺为卫王,任命陈宜中为左丞相兼都督诸路军马,张世杰为枢密副使,陆秀夫为签书枢密院事。一个新的南宋朝廷,在风雨飘摇中艰难地建立起来。

福州,这座位于东南沿海的城市,成为了南宋最后的希望之光。尽管此时的南宋朝廷,已经失去了大片的领土,军队实力也大不如前,但在张世杰等人的努力下,他们积极招募士兵,筹备粮草,试图组织起有效的抵抗力量。张世杰亲自率领军队,四处征战,多次与元军展开激烈的战斗。他的英勇无畏,激励着身边的每一位将士,让他们在困境中依然坚守着对南宋的忠诚。然而,新成立的南宋朝廷,面临着诸多严峻的挑战。内部矛盾重重,各方势力争斗不断;外部则受到元军的持续打压,局势愈发艰难。但张世杰始终没有放弃,他以坚定的信念和顽强的意志,支撑着南宋朝廷在风雨中前行。他相信,只要还有一口气在,就一定要为南宋的复兴而战。

福州朝廷建立后,元军并未给他们喘息的机会,继续对南宋残余势力展开穷追猛打。在元军的强大攻势下,福州很快沦陷 。张世杰无奈之下,只能护送着宋端宗赵昰等人乘船逃往泉州。然而,祸不单行,泉州的泉州市舶司蒲寿庚早已心怀异志,拒绝为他们提供船只,甚至随后便投降了元朝。这一背叛,犹如沉重的一击,让南宋小朝廷的处境雪上加霜。张世杰等人被迫匆忙抢夺一些船只,仓皇出海。

在茫茫大海上,他们犹如漂泊的孤舟,时刻面临着狂风巨浪的威胁。但命运似乎总爱捉弄人,一场凶猛的台风突然袭来,海浪滔天,船只在波涛中剧烈摇晃,随时都有倾覆的危险。在这场可怕的台风中,宋端宗赵昰乘坐的船只不幸被打翻,年幼的他虽然被救起,但受到了极大的惊吓,身体每况愈下。此后,南宋小朝廷只能沿着海岸线艰难前行,先后辗转于潮州、惠州等地 。每到一处,他们都面临着粮草短缺、士兵疲惫的困境。而且,元军的追击如影随形,他们不得不时刻保持警惕,随时准备应对敌人的攻击。在这漫长而艰辛的海上漂泊过程中,许多士兵和百姓因饥饿、疾病和战乱而死去,但张世杰始终坚定地守护在宋端宗身边,不离不弃。他心中怀揣着对南宋的忠诚和复兴的希望,凭借着顽强的意志和卓越的领导能力,带领着众人在困境中苦苦支撑。

1278 年,南宋小朝廷暂时落脚在硇洲岛 。此时,雷州成为了他们战略布局中的关键一环。雷州位于广东半岛的西南部,地理位置十分重要,若能成功收复雷州,南宋小朝廷便能在陆地获得一个重要的据点,以此为依托,进一步组织抗元斗争,也能为长期漂泊在海上的军民提供一个相对稳定的后方。张世杰深知雷州的重要性,于是他决定集结兵力,对雷州发起进攻。

张世杰亲自率领大军,浩浩荡荡地向雷州进发。雷州城下,双方展开了激烈的战斗。元军凭借着坚固的城池和顽强的防守,试图阻挡宋军的进攻。而宋军则在张世杰的激励下,奋勇向前,一次次发起冲锋。战场上,刀光剑影,喊杀声震耳欲聋。张世杰身先士卒,冲锋在前,他的英勇行为极大地鼓舞了宋军的士气。在激战中,宋军将士们不顾生死,舍生忘死,与元军展开了殊死搏斗。经过多日的苦战,宋军成功击毙了元将张应科,元军的防线被彻底突破,宋军取得了雷州之战的胜利 。

这场胜利,犹如一道曙光,穿透了笼罩在南宋小朝廷上空的阴霾,极大地鼓舞了宋军的士气。在此之前,南宋小朝廷在元军的追击下,一路逃亡,屡战屡败,士气低落。而雷州之战的胜利,让将士们看到了希望,重拾了信心。它向世人证明,南宋的军队仍然具有强大的战斗力,他们并没有被元军彻底击败。张世杰也凭借着这场胜利,在南宋军民心中树立了更高的威望。士兵们对他更加敬佩和信任,愿意紧紧跟随他,继续为南宋的复兴而战。雷州之战的胜利,不仅提升了宋军的士气,也为南宋小朝廷在崖山的最后坚守奠定了基础。

1278 年,宋端宗赵昰在颠簸与惊吓中不幸病逝 。在这万分危急的时刻,张世杰与陆秀夫等人商议后,果断拥立年仅八岁的卫王赵昺为帝,继续扛起南宋的大旗。此时,南宋的局势已岌岌可危,元军的攻势如狂风暴雨般猛烈,南宋的领土不断沦陷,残余势力被迫不断南撤。在这艰难的处境下,张世杰经过深思熟虑,最终决定将最后的据点选在崖山。

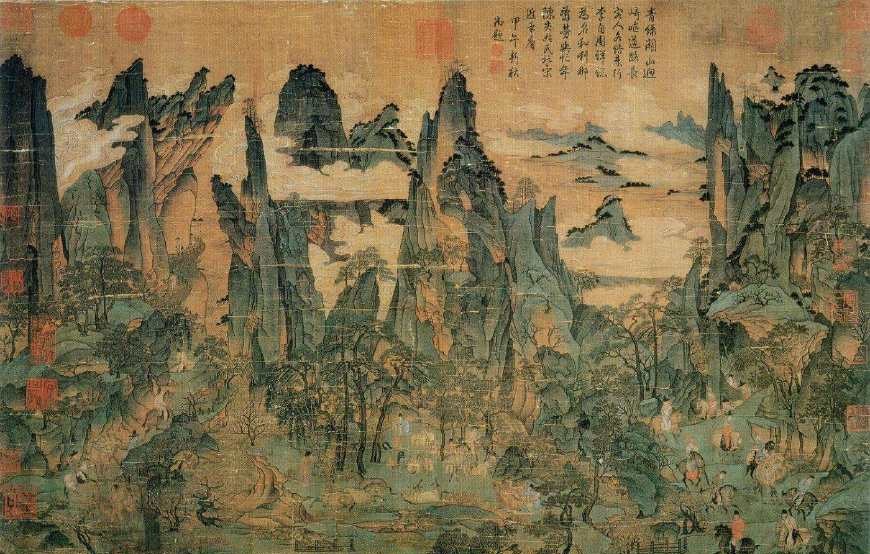

崖山,位于今天的广东新会,这里有着独特的地理优势。东有崖山,西有汤瓶山,两山山脉向南延伸入海,形成了一个天然的港湾,宛如一道坚固的屏障,易守难攻。张世杰认为,凭借崖山的险要地势,能够有效抵御元军的进攻。同时,这里靠近大海,便于南宋水军发挥优势。南宋水军在长期的抗元斗争中,积累了丰富的海战经验,拥有众多战船和熟练的水兵。张世杰希望依靠水军的力量,与元军进行最后的决战。此外,崖山周围的百姓对南宋朝廷仍抱有深厚的忠诚和支持,这为南宋军队提供了一定的人力和物资保障。张世杰深知,这是南宋最后的机会,他必须抓住这根救命稻草,全力以赴,为南宋的延续而战。

为了在崖山构建起坚固的防线,张世杰可谓煞费苦心,用尽了一切办法。他下令将千余艘战船用粗壮的大绳索紧密相连,一字形连贯在海湾内,形成了一个巨大的水上营寨,宛如一座漂浮在海上的坚固城堡。在这个营寨中,赵昺的 “龙舟” 被小心翼翼地安置在军队中间,周围有众多战船严密守护,以确保小皇帝的安全。同时,张世杰还安排士兵在战船上堆积大量的泥土,一方面增加船只的稳定性,使其在海上更加坚固,不易被风浪打翻;另一方面,泥土可以有效抵御敌人的火攻,当敌人的火箭射来时,泥土能够吸收热量,防止战船起火燃烧。此外,他还在每条船上横放一根长木,用来抵住敌人可能发起的火船攻击,一旦有火船靠近,长木可以将其推开,避免火势蔓延到己方战船。

在陆地上,张世杰也没有丝毫懈怠。他组织士兵修筑工事,挖掘壕沟,设置障碍物,以阻挡元军的陆上进攻。同时,他还安排了精锐士兵在岸上巡逻,时刻警惕元军的动向。为了鼓舞士气,张世杰身先士卒,亲自在战船上指挥调度,与士兵们同甘共苦。他不断激励士兵们,告诉他们南宋的命运就掌握在他们手中,只要大家齐心协力,奋勇抵抗,就一定能够击退元军,恢复南宋的江山。在张世杰的带领下,南宋军队在崖山筑起了一道坚固的防线,他们怀着必死的决心,等待着元军的到来,准备与敌人展开一场殊死搏斗。

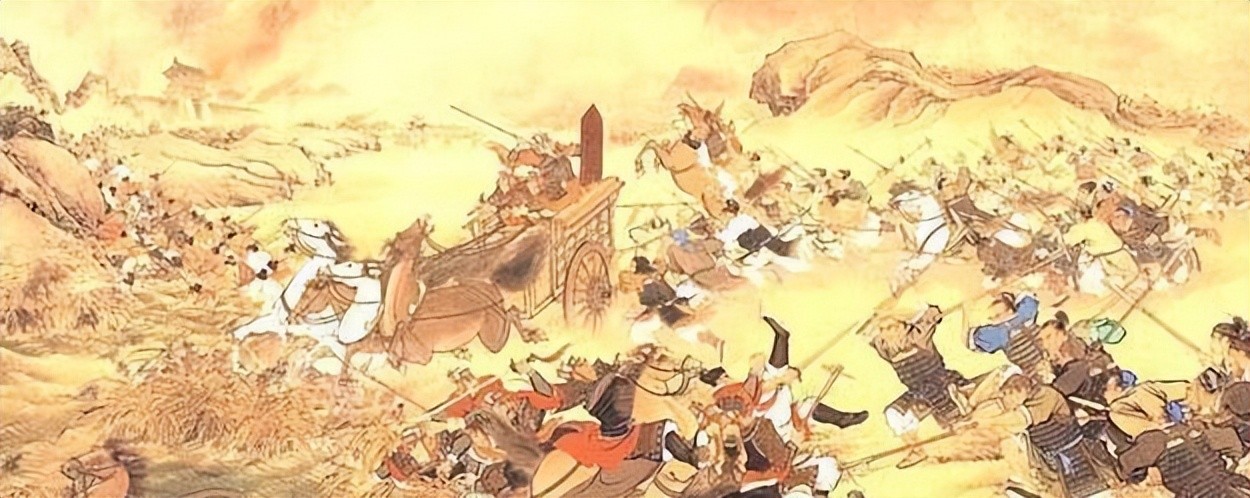

1279 年正月,元军主帅张弘范率领浩浩荡荡的大军,兵锋直指崖山 。一时间,崖山海域战云密布,气氛紧张得让人窒息。元军战船如黑色的潮水般涌来,遮天蔽日,其数量虽不及宋军,但元军士兵个个身经百战,士气高昂,战斗力极强。而此时的宋军,虽拥有千余艘战船和二十万军民 ,但其中有相当一部分是跟随朝廷流亡的百姓和家属,真正具备战斗能力的士兵数量有限。且经过长期的逃亡和战斗,宋军早已疲惫不堪,士气低落。

面对元军的强大攻势,张世杰深知这场战斗的胜负关乎南宋的生死存亡,他的内心承受着巨大的压力。然而,他没有丝毫退缩之意,毅然决然地决定带领宋军与元军展开殊死搏斗。他在战船上日夜坚守,密切观察着元军的一举一动,思考着破敌之策。他深知,只有凭借着顽强的意志和出色的指挥,才能带领宋军在这场绝境中寻得一线生机。

元军抵达崖山后,深知宋军凭借着坚固的防线和众多的战船,正面强攻难以取胜,于是决定采用火攻之计。他们挑选了一些小船,在船上装满了茅草、膏脂等易燃物品,然后趁着风势,点燃船只,朝着宋军的战船冲去。一时间,海面上火光冲天,火势凶猛,元军的火船如一条条火龙,气势汹汹地扑向宋军。

面对元军的火攻,宋军将士们惊恐万分,陷入了一片混乱。然而,张世杰早有防备,他想起了三国时期赤壁之战中曹操的教训,提前下令在每条战船上都涂上厚厚的一层湿泥,以此来防止战船被点燃。同时,他还让士兵在船舷横放一根长木,用来抵住元军的火船。当元军的火船靠近时,宋军士兵们齐心协力,用长木将火船推开,使其无法靠近己方战船。就这样,张世杰凭借着他的智慧和冷静,成功化解了元军的火攻之计。元军的火攻失败后,恼羞成怒,他们开始对宋军采取围困战术,试图切断宋军的补给线,将宋军困死在崖山。

元军主帅张弘范见强攻和火攻都无法奏效,便试图通过劝降的方式来瓦解宋军的抵抗意志。他深知张世杰在南宋军队中的威望和影响力,如果能劝降张世杰,南宋的抵抗力量将不攻自破。于是,张弘范擒获了张世杰的外甥韩某,让他多次前往宋军阵营,劝说张世杰投降。

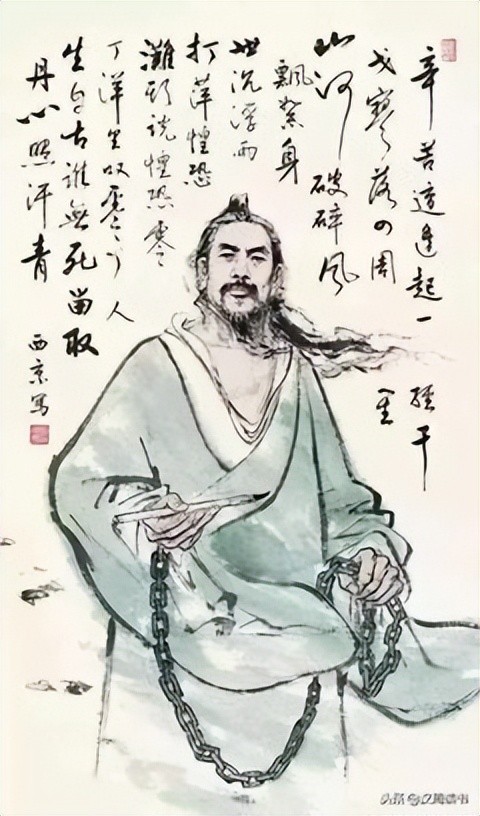

面对外甥的劝降,张世杰的态度坚决如铁,他义正言辞地拒绝道:“我知道投降元朝,不但可以活命,而且可以得到富贵。但是,我宁可丢脑袋,决不变节 。” 他的话语掷地有声,充分展现了他对南宋的忠诚和坚定的信念。张弘范见劝说张世杰无果,又想出了一个办法。他知道张世杰平日十分敬佩文天祥,便逼迫文天祥写信给张世杰,劝他投降。文天祥同样是一位忠肝义胆的爱国志士,他冷笑一声,说道:“我自己不能救父母,难道会劝别人背叛父母吗?” 然而,张弘范并不罢休,他强行拿来笔墨,逼迫文天祥写信。文天祥接过笔,毫不犹豫地写下了那首流芳百世的《过零丁洋》,其中 “人生自古谁无死,留取丹心照汗青 ” 两句,更是表达了他视死如归的崇高气节和对国家的忠诚。

张世杰接到文天祥的信后,被文天祥的坚定信念和高尚品格所深深打动,他的内心更加坚定了与元军战斗到底的决心。他深知,自己肩负着南宋的希望和重托,不能有丝毫的退缩和动摇。在张世杰的鼓舞下,宋军将士们也纷纷表示要与元军决一死战,绝不投降。他们坚守在战船上,严阵以待,准备迎接元军的下一轮进攻。尽管宋军面临着巨大的困难和压力,但他们凭借着坚定的信念和顽强的意志,始终坚守着崖山防线,让元军无法前进一步。

在经历了一系列激烈的战斗和艰难的对峙后,崖山之战的局势对宋军愈发不利。元军凭借着强大的实力和精妙的战术,逐渐占据了上风。宋军虽在张世杰的指挥下,顽强抵抗,但无奈双方实力悬殊,且宋军在长期的围困中,粮草断绝,士气低落,疲惫不堪,战斗力大打折扣。

在这生死存亡的关键时刻,张世杰深知宋军已陷入绝境,继续困守崖山,只有死路一条。于是,他果断决定组织突围,试图为南宋朝廷和残余的军民寻找一线生机。他亲自挑选了一批精锐士兵,登上战船,准备杀出一条血路。在突围过程中,张世杰身先士卒,奋勇杀敌,他带领着宋军战船,如同一把利刃,冲向元军的包围圈。然而,元军早有防备,他们用坚固的战船组成了一道严密的防线,将宋军紧紧包围。宋军战船在元军的重重包围下,左冲右突,却始终无法突破元军的防线。

战场上,喊杀声、兵器碰撞声、船只的撞击声交织在一起,震耳欲聋。海面上,火光冲天,硝烟弥漫,一片惨烈的景象。宋军士兵们虽然英勇无畏,但在元军的强大攻势下,伤亡惨重。许多战船被元军的炮火击中,燃起熊熊大火,士兵们纷纷跳入海中,或被淹死,或被元军的箭矢射杀。张世杰望着眼前的惨状,心中悲痛万分,但他没有丝毫退缩,仍然坚定地指挥着宋军继续突围。

经过一番激烈的厮杀,宋军付出了巨大的代价,却始终无法突破元军的防线。张世杰意识到,此次突围已难以成功,为了保存南宋朝廷最后的血脉,他不得不做出一个艰难的决定 —— 放弃突围,带领部分战船和士兵,试图突出重围,寻找新的机会。然而,在元军的穷追猛打下,张世杰所率领的船队在混乱中逐渐被打散。

此时,宋军的败局已无可挽回。在元军的猛烈攻击下,宋军的战船纷纷被击破,士兵们死伤无数。赵昺所在的 “龙舟”,被众多战船紧紧护卫着,却也在战斗中陷入了绝境。陆秀夫,这位南宋的左丞相,看着眼前山河破碎、宋军溃败的惨状,心中充满了绝望和悲痛。他深知,南宋的命运已经走到了尽头,自己身为丞相,肩负着保卫国家和皇室的重任,如今却无力回天。

陆秀夫担心元军会俘虏赵昺,对其进行羞辱,从而给南宋带来更大的耻辱。在这万分危急的时刻,他做出了一个悲壮的决定 —— 以身殉国,背着赵昺投海自尽。他身着朝服,神情庄重,缓缓走到赵昺面前,向小皇帝行了最后的君臣之礼。然后,他泪流满面地对赵昺说:“陛下,国事至此,已无可挽回。臣等无力回天,唯有以死殉国,以保我大宋名节 。” 赵昺虽年幼,但在这生死关头,似乎也感受到了局势的严峻。他紧紧地抱住陆秀夫,眼中充满了恐惧和不舍。然而,陆秀夫心意已决,他毅然决然地背起赵昺,一步一步地走向船舷。

在海风的呼啸声和海浪的拍击声中,陆秀夫背着赵昺,纵身一跃,跳入了茫茫大海之中。瞬间,两人的身影被汹涌的海浪所吞没,消失在了海面上。这一幕,让在场的宋军将士和百姓们悲痛欲绝,他们纷纷发出了绝望的呼喊。许多人见状,也纷纷效仿,毫不犹豫地跳入海中,追随他们的皇帝而去。一时间,海面上漂浮着无数南宋军民的尸体,鲜血染红了海水,场面极其悲壮。

南宋,这个曾经在历史上辉煌一时的朝代,在崖山海战的硝烟中,彻底走向了覆灭。它的灭亡,标志着一个时代的结束,也给后人留下了无尽的感慨和思考。张世杰在得知陆秀夫背着赵昺投海的消息后,悲痛欲绝。他望着大海,泪流满面,心中充满了自责和悔恨。他深知,自己未能完成保卫南宋朝廷的使命,让无数的军民失去了生命。然而,他并没有放弃,仍然怀揣着一丝希望,试图寻找南宋皇室的其他后裔,继续抗元斗争。但命运似乎对他太过残酷,在一场突如其来的暴风雨中,张世杰所乘坐的船只不幸被海浪打翻,他也最终葬身于大海之中,结束了他波澜壮阔而又悲壮的一生 。

在那场惊心动魄的崖山海战中,张世杰率领的宋军虽奋力抵抗,但终究不敌元军的强大攻势,最终战败。张世杰在一片混乱中,率领着少数战船突出重围,试图为南宋保存最后一丝希望。然而,命运却对他太过残酷,在逃亡途中,一场突如其来的暴风雨无情地席卷而来。狂风呼啸,海浪滔天,船只在汹涌的波涛中剧烈摇晃,随时都有倾覆的危险。面对如此恶劣的天气,张世杰的船只不幸被巨浪打翻,他也随之落入水中,最终被无情的大海所吞没,年仅 44 岁 。这位南宋末年的杰出将领,以其悲壮的死亡,为他波澜壮阔的一生画上了一个令人扼腕叹息的句号。

张世杰死守崖山这一事件,在中国历史的长河中具有不可磨灭的重要意义。它不仅是南宋王朝覆灭的标志,更是中华民族在面临生死存亡考验时,展现出的顽强不屈精神的生动写照。在崖山之战中,张世杰和他的将士们,明知胜利的希望渺茫,却依然选择坚守,与敌人战斗到最后一刻。他们用生命捍卫了国家的尊严和民族的荣誉,这种英勇无畏、视死如归的精神,成为了中华民族宝贵的精神财富。

张世杰所体现出的民族气节和爱国精神,犹如一座永不熄灭的灯塔,照亮了后世子孙前行的道路。他的故事激励着无数中华儿女,在面对困难和挑战时,要坚定信念,勇往直前,为了国家和民族的利益,不惜牺牲个人的一切。这种精神,在中华民族的历史发展过程中,始终发挥着强大的凝聚力和鼓舞作用,成为了中华民族不断前进的动力源泉。无论是在抵御外敌入侵的战争年代,还是在国家建设和发展的和平时期,张世杰的精神都激励着人们为了国家的繁荣富强、民族的伟大复兴而努力奋斗。它提醒着我们,要铭记历史,珍惜现在,为实现中华民族的中国梦而不懈拼搏。