有意思的人,有意思的事儿:从BBC“变脸”的背后看到了什么?

有意思的人,有意思的事儿:从BBC“变脸”的背后看到了什么?

从BBC“变脸”的背后看到了什么?

BBC是英国广播公司(British Broadcasting Corporation)名称的缩写,成立于1922年,总部位于英国伦敦。它不但是英国最大的新闻广播机构,也是世界最大的新闻广播机构之一。

夜幕下的BBC苏格兰总部大楼

2025年2月7日,BBC官方视频账号发布了一则题为《不只是DeepSeek:“中国制造2025”如何让中国崛起》的专题报道引起了轰动。该报道引人注目的并非是其制作的精良,而是在报道中,一反BBC一贯抹黑中国的常态,撤去了其惯用的“阴间滤镜”,不但客观真实地报道了“中国制造2025”所取得的成就,而且还以从未有过的观点将成功归因于中国制度的优越性。那么,这回BBC如此一反常态的“变脸”究竟为哪般呢?

在这一话题展开前,不妨先耐下心来看看BBC在报道中都表达些什么,尽管这段视频时长达7分多钟.......

点击蓝色链接观看视频

BBC纪录片《不只是DeepSeek:“中国制造2025”如何让中国崛起》

从那久违了的标准伦敦英语伴随着快速切换的画面,从引用的海量数据信息伴随着英国与德国的智库及华人学者的感言,一幅“中国制造2025”收官之作的画卷,真实地展现在世人面前...... 若按中国官方媒体的常用语言来评价这个报道,用“满满的正能量”一词似乎并不为过。

然,以往BBC对华的报道绝非如此。十几年来,这家自诩报道客观、平衡、公正的老牌媒体,在涉华报道上热衷通过编造谎言和假新闻抹黑、污蔑中国。在涉疆报道中,扮演着“反华急先锋”的角色。在疫情报道上,对中国的攻击已毫无底线…… 或许是BBC干的太离谱,不少人已将BBC原有的含义改成了“偏见广播公司”(Biased Broadcasting Corporation)。为此,北京时间2021年2月12日0时0分,当牛年钟声响起时,国家广播电视总局宣布,不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地。

或许是《中国制造2025》发布的时间,2025年2月7日,恰好发生在马斯克率领的DOGE团队对美国国际开发署(USAID)开刀后的第5天,人们自然而然地就将BBC“反水”与USAID的“关门断粮”联系了在一起。经马斯克查证,USAID每年支付给BBC的金额达323万美元,之所以如此慷慨赞助,无非就是看中了BBC“反华急先锋”这个角色的作用。顺着这个思路,中国坊间对BBC的“反水”原因的诠释,便理所当然地就成了“拿人钱财,替人消灾”,“不给钱就撕票”的说法了。BBC的对华舆论基调的180度大转弯,还被视为故意做给美国政府看的一种“示威”。

平心而论,此种对BBC“变脸”原因的分析似乎认知浅了些,视角窄了些,格局小了些。那么,从BBC“变脸”的背后究竟可以看出些什么呢?

首先,不妨就从钱谈起。BBC年收入约在50亿英镑,2024财年收入为54亿英镑。其来源主要来自电视收视费,英国人叫“电视税”。2580万英国家庭所缴纳的收视费共为BBC带来了36亿英镑的收入,约占其总收入的四分之三,剩余四分之一则主要来自节目的发行与出售。另外,英国政府也给钱,每年约300万英镑,略高于美国给的钱。USAID与BBC之间的金钱往来就是一种“交易”,或许并非赞助。既然是买卖,BBC自然就必须按照美国的要求提供符合其意愿的产品。那么,现在不给钱了,也就不供货了。有意思的是,人们看到的BBC却不是“买卖不成仁义在”,而是变脸“反水”的一幕了。

其次,BBC是接受英国政府财政资助的公营媒体,其新闻导向必须符合英国政府的外交政策。自2010年英国保守党执政以来,对华政策一直紧随美国。BBC在新闻报道中为何扮演“反华急先锋”这个角色也就不难理解了。换言之,就是USAID不给钱,BBC仍将“外甥打灯笼照旧”地奉行保守党的对华政策,该干什么就干什么,丝毫不会放弃其反华的立场和一贯抹黑中国的那种常态。然,天有不测风云。2024年7月5日,工党在英国议会下院选举中赢得多数席位,获得选举胜利,从而结束了保守党持续了14年的执政地位。当日,获胜的工党党首基尔·斯塔默在白金汉宫觐见国王查尔斯三世,并获国王任命,成为新一任英国首相并负责组阁。

国王查尔斯三世(右)任命工党领袖斯塔默(左)为新一任英国首相

斯塔默上任伊始,虽表态要改善对华关系,积极与中国全面接触,但并未见其付诸任何实质性的行动。然,自打特朗普上台后,看着其出台的一系列令人目不暇接的举措,英国政府似乎看懂了其中那个最核心的东西,就是特朗普为了他的那个MAGA(让美国再次伟大),可置任何于不顾,甚至像鞍前马后紧跟美国的英国亦不例外。一句话,美国是靠不住了,也跟不得了。如醍醐灌顶般的斯塔默,必须在外交上止跌止损,且其首当其冲莫过于重新审视和改善中英关系了。于是乎,2025年2月中旬,在中国外长王毅参加慕尼黑安全会议期间,应邀访问了英国。先后与英国首相斯塔默、英国首相国家安全事务顾问鲍威尔、英国外长拉米举行会晤,并顺势重启了中断多年的中英战略对话。

英国外长拉米与中国外长王毅展开第10次中英战略对话

英国政府对华政策改变的风向,自然吹正了BBC对华新闻的导向,从此视角看待BBC的“变脸”似乎是更顺理成章。或许BBC担忧的并非是美国人不给钱,而是美国人再给钱怎么办。或许从这一时机上看BBC的“变脸”,似乎是更恰到好处。

其实,从历史上看,在对华关系方面,英国一直是走在美国前头的。或许是二战时期的英国首相丘吉尔,始终没看上那会儿的民国政府首领蒋介石的缘故,新中国一成立,英国政府就承认了中华人民共和国。但出于美国的压力,英国政府不得不与台湾保持领事级的外交关系。为此,中英两国之间的外交关系就只能维持在代办级了。在1972年2月28日,美国总统尼克松结束了其访华行程后不到一个月,中英两国的外交关系即升为大使级。在美国及其它西方国家对中国实行禁运的上世纪70年代,英国顶住了美国的压力,向中国出售了三叉戟客机,向中国提供了斯贝发动机的生产线.......

英国罗尔斯·罗伊斯公司生产的斯贝涡轮风扇发动机

斯贝发动机成为国产歼轰-7战斗轰炸机的动力装置

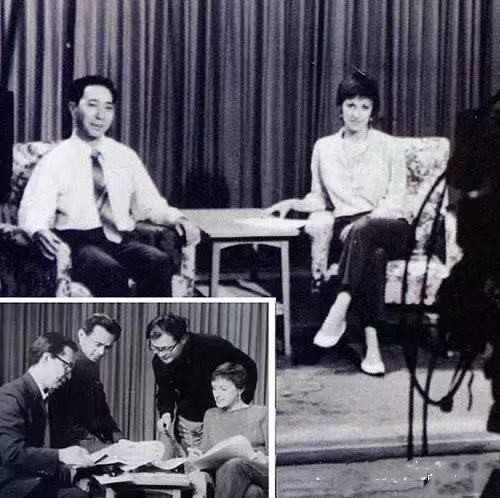

步入改革开放时期,中英两国关系持续升温,彼此间的往来亦愈发紧密。那会儿的BBC,并非如今日目睹“信口雌黄”的那般模样,呈现出的完全是亲切友善的面容。60年代以前出生之人或许至今仍对从BBC引进的《跟我学》(Follow me)那套英语教学节目记忆犹新,不少人都是通过这个节目学会了英文。2015年,两国关系迈入前所未有的“蜜月期”,英国全然不顾美国政府的反对与阻拦,率先加入了“亚投行”。在英国引领之下,其他欧盟国家纷纷效仿。

注:1982年,主持人凯瑟琳(右)和胡仲文在《跟我学》的节目录制现场;在《跟我学》节目录制前,主持人和导演、编导一起商量脚本。

从BBC变脸的背后,既可以看到大国博弈的刀光剑影,也可以看到中英关系走向光明的曙光。其实,BBC制作的节目中还是有不少反映历史、人文、科技的优秀作品的。但愿此次“变脸”后,BBC能重新焕发出往日的光彩,有朝一日能重新落地中国。

*图片来自网络,若有侵权争议将删除之