副军长与师长的有何异同?涉及军衔、级别、权力等方面

副军长与师长的有何异同?涉及军衔、级别、权力等方面

在中国共产党的领导下,新中国创立了中国人民解放军,为了适应军队的任务需求和组织结构,设立了与其对应的编制,涵盖了军、师、旅、团、营、连、排、班等多个级别,每个级别的人数、军衔、权力也各不相同。

从军衔、级别、权力等方面来看,副军长和师长之间存在一定的差别和联系。

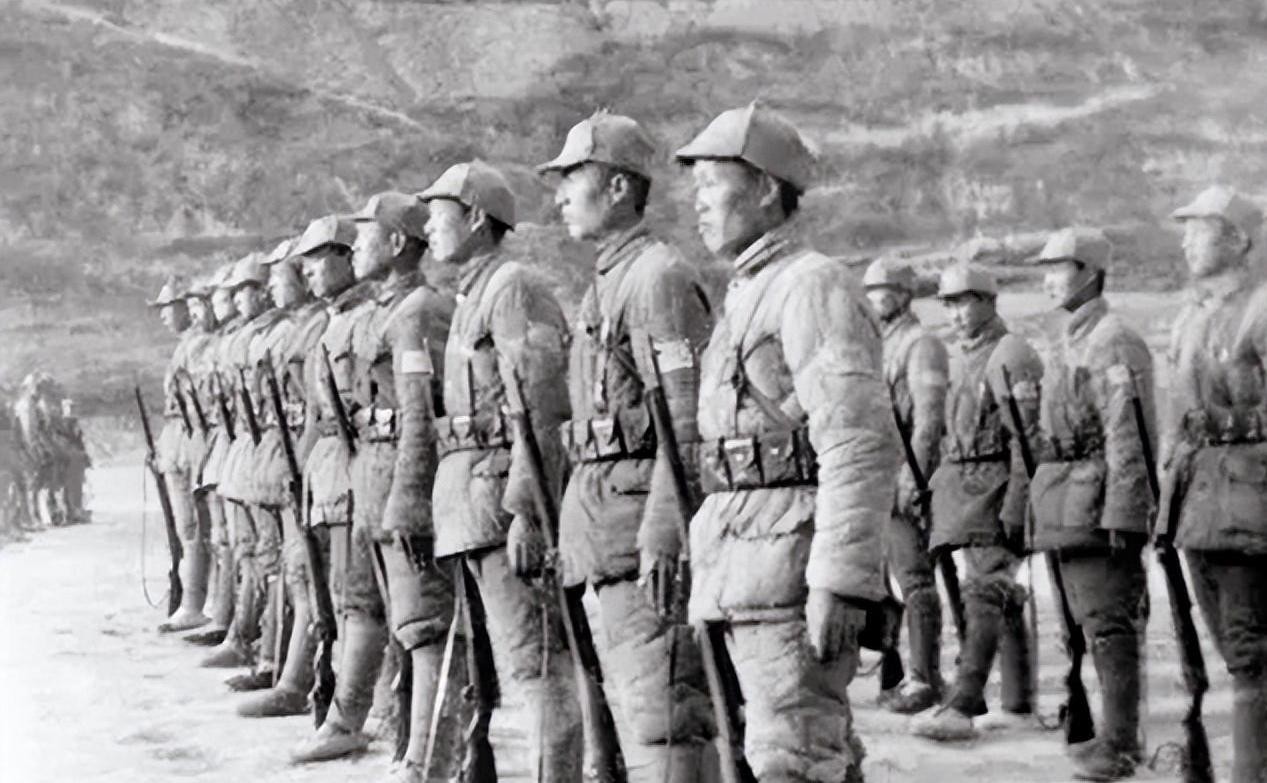

自1927年中国建军至今,中国人民解放军已历近百年风雨,从最初的数万人发展到如今的百万雄师。这段历史,犹如一部波澜壮阔的史诗,记录了人民军队在战争时期不断调整和变化,最终形成了一套完善的军事化集成体系。

在这个过程中,最高级别的编制被定为"军"。由于战争时代的特殊性,中国军队在初期并没有明确的军、师、旅等编制划分,每个部队的人数也难以固定,这是由于地域环境、军队人数和作战需求的复杂性等多种因素所致。

然而,正是这种分散自治的特点,使人民军队在实践中不断完善和发展,最终形成了今天这样强大的军事力量。

在抗日战争期间,这种独特的编制为中国军队带来了诸多优势。它不仅有利于地方分散自治和灵活作战,更有利于部队针对当时的作战环境进行部署。

诸如“红军”、“八路军”和“工农革命军”等,都是中国人民解放军的前身。直到1946年,“中国人民解放军”的名称才开始正式使用。

到了解放战争末期,东部野战军的士兵人数已经超过了百万。在这样的背景下,部队才被统一整编为“军”。在那个硝烟弥漫的年代里,部队的编制往往十分灵活,特别是在中国这片地域辽阔的大环境中,由于人员分散,再加上地方自治的情况,才形成了这种特殊的编制。

在新中国成立后,随着社会环境的稳定和成熟,中国人民解放军的编制也变得越来越规范和细致。现代中国军队划分为海、陆、空三军和战略导弹部队,并正式建立了"军、师、旅、团、营、连、排、班"的编制标准。

其中,每个军的人数大约为三万人,下辖三个师,每个师下又包括了五到六个团级别的部队。

随着科学技术的发展和生产力的进步,各国都在关注武器装备的更新换代,同时也会根据各自国家的情况扩大或缩小军队规模。

军队始终是人们关注的焦点,中国也不例外。尤其是师级部队,是我国军队的重要组成部分。中国人民解放军虽然经历了多次改革,但每个师的规模始终保持在1万人左右,每个师级部队下辖炮兵团、摩步团、装甲团甚至高炮团等多个作战单元。

与过去相比,新中国的“师”整体实力已经取得了质的飞跃。

在军队体系中,副军长和师长都是关键职位,但两者之间存在显著差异。从军衔角度看,副军长通常为少将或中将,而师长则是上校或大校。

作为副军级别的职务,副军长对应的是少将和中将的军衔,级别高于正师级的师长。然而,在一些资历较浅的副军职中,可能被评为上校军衔,但通常情况下,副军长的主要军衔仍是少将。

在设有政治委员的军队中,师长和师政治委员都是全师人员的首长,共同负责指导全师的工作,其中师长主要负责军事工作。

在地方级别上,师长的待遇与厅长相似,这只是国家对军队的优待,不代表他们级别相同。师长是正师级军官,基准军衔是大校,这个军衔级别基本固定,大多数师长的军衔也是大校。

只有少数刚晋升的师长是上校,而且获得少将军衔的师长比例极小,这些人中资历极老的师长占少数。

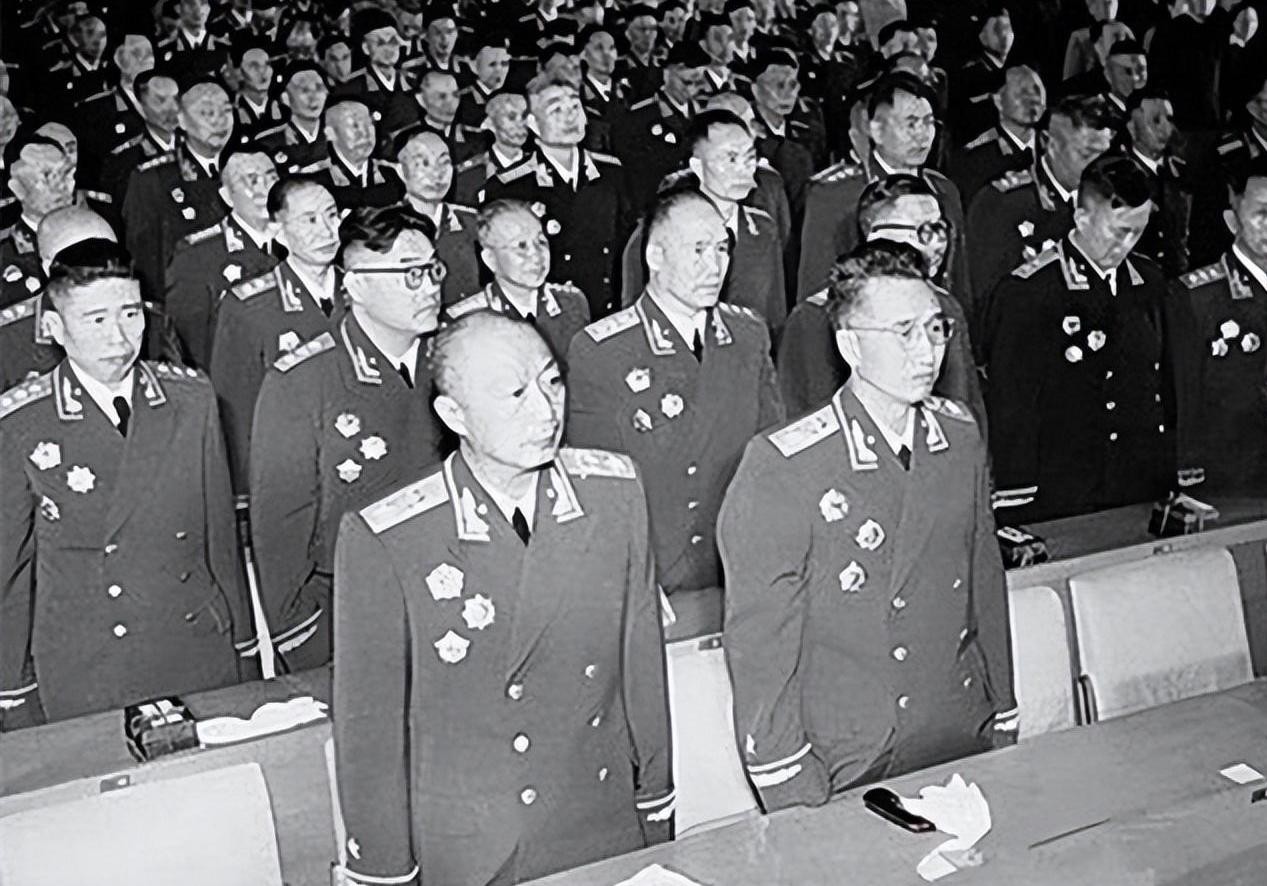

自1955年起,人民解放军为强化军队正规化和现代化建设实施军衔制,将军官军衔分为4等14级,其中元包括大元帅、元帅;大将、上将、中将、少将;大校、上校、中校、少校;大尉、上尉、中尉、少尉。

军衔不仅象征军人的地位与荣誉,亦反映其权限与职责。但1965年军衔制被废除,直到1988年才得以恢复。

此次恢复后,军官军衔分为了3等11级,最高军衔为“一级上将”,同时也取消了元帅、大将和大尉。1994年,军衔制再次调整,此次调整取消了“一级上将”军衔,这一军衔制度一直沿用至今。

副军长和师长的职务和级别有何不同? 在军队的军衔体系中,副军长的级别比师长的级别要高,副军长属于将官级别,而师长属于校官级别。

在军队的级别体系中,部队的军一级分为正军级和副军级两个级别,副军长和军政治部主任的级别就是副军级。 从地方行政级别来说,副军职相当于现在的处级、科级、厅级等。

军级因为比师级高出一级,所以相当于省一级,而副军级在地方上来说一般介于副部级和正厅级之间。两者的区别在于官职的不同。

在我国部队的级别体系中,师长是正师级别的军官。正师级别的单位一般与地方上的副司、厅、地级单位相对应。

一般而言,转业到地方的正师级干部会担任副司、厅或地级职务,但享有正职待遇。这个“级别”是行政管理等级,与“军衔”并不完全对应,有时会有跨越现象。

比如副军长可能是少将或中将,师长可能是少将或大校。级别越高,可指挥的部队规模越大,责任也就越重。

从级别上看,副军长的职务确实比师长要高一级。师这一建制在历史上有着深远的渊源,最早可以追溯到红军时期的土地革命,那时红军三大主力部队中就设有师级部队。

随着抗日战争时期的新四军和八路军,以及解放战争时期的四个野战军的成立,师这一建制在这些作战部队中一直都有。

虽然在三个历史阶段中都出现了师长这一职务,但是红军时期的师长、抗战时期的师长和解放战争时期的师长,实际上代表了三个完全不同的概念。

从1955年中央军委授衔的标准来看,担任过红军时期正师级职务如师长或师政委是成为开国上将的重要条件。而到了抗日战争时期,开国元帅的人选标准则是要在八路军主力师担任过师长职务。

而在新四军担任师长的,也基本是后来的“大将”级别。解放战争后期,在野战军担任师长的,那么在1955年授衔时,也基本就是“大校”了。

直到我国撤销了兵团和野战军这样的高级编制之后,“军”便成为了人民解放军最高的作战编制。

我国军队的编制体系中,军下辖师,师下辖团,而实权的大小,不仅与级别和军衔有关,还会受到所属部队的地位、性质或任务等因素的影响。

副军长在军部工作,主要负责辅助军长,指挥部队的日常管理和战斗行动,而军级军官则无疑是在部队中最大的“一把手”。

在中国军队中,副职通常作为正职的辅助人员存在,正职拥有部队指挥权和领导权。虽然师长的实权略大于副军长,但两者各有优势。

在正常情况下,副军长主要执行军长的作战命令,而无指挥部队的权力。此外,副军长通常不会直接指挥他人,而师长则有权指挥整个师的部队。

在军队中,师长作为最高军事长官,其地位不容忽视。无论在何种情况下,师长在部队中都有着举足轻重的地位。在军事会议上,副军长虽有较高的待遇和职务,但若师长缺席,整个会议将无法进行。

因此,副军长在实质权力上并不具备优势。 尽管副军长在名义上地位高于师长,但在没有正职军长的授权下,其并无实际指挥部队的权力,只是名义上的“光杆司令”。

然而,如果军长不在或者被上级指定,副军长就有可能行使例行指挥部队的权力,这就是我们常说的“顺位指挥制度”。

当正职无法正常履行职务时,副职通常会接手,如果副职也无法履行,那么就由副职的下一级指挥人员代行指挥职能,这就像电影里的情节,团长牺牲了,副团长接替,副团长牺牲了,营长接手,一级级顶替,确保有人担任指挥员,避免部队因为缺乏领导者而失控。

在军级机关中,除了军长,还有参谋长、政委、政治部主任等多个职务。因此,师长直接指挥一个军的情况并不常见。

然而,在真实的战场上,情况瞬息万变,敌人不会给予喘息和休整的机会。副军长的主要职责是辅佐军长,做好军长的助手,协助履行军事职责。

军级单位中的副军长并不只有一位,他们各有分工,负责作战规划、军务、后勤军需等不同方面。因为任务和职责的不同,副军长的权力也会有所差异。

通常情况下,副军长才是军中的第二把手。如果军长无法履行职责,副军长就会接手军长的工作,协调并配合各项事务。

副军长与师长在军衔、级别和实权等方面有所差异,同时也有紧密的联系。他们都作为我国国防建设的重要部分,为国家安全作出了巨大贡献。

想要了解中国军队的军衔制度吗?可以从参考【1】中国军视网和【2】新华网的文章中获取更多信息。