1987大兴安岭特大火灾:38年前的血色记忆,揭开灾难背后惊人真相

1987大兴安岭特大火灾:38年前的血色记忆,揭开灾难背后惊人真相

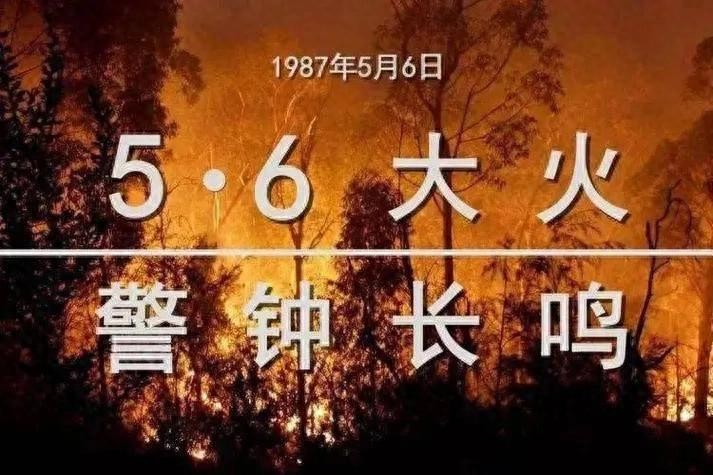

1987年5月6日,中国东北的大兴安岭突然被一场“红色恶魔”笼罩。这场大火,烧穿了中国林业史上最惨痛的一页,更撕开了人与自然博弈中最脆弱的防线。整整28天,它吞噬百万公顷林海,让无数家庭支离破碎,更在中国人心头烙下难以磨灭的伤痕。今天,就让我们重返那场惊心动魄的灾难现场,探寻大火背后的深层真相。

一、一场“失控”的大火,究竟是天灾还是人祸?

1987年的春天,黑龙江遭遇百年不遇的干旱。大兴安岭的空气干燥得仿佛能擦出火花,枯枝落叶铺成的“地毯”厚达半米,再加上8级大风呼啸,整片森林早已成为随时爆炸的“火药桶”。

5月6日,塔河县盘古林场的一声异响打破平静——有人违规野外吸烟,烟头瞬间点燃枯草。起初,人们并未意识到灾难降临,直到狂风裹挟着火苗,以每小时20公里的速度疯狂蔓延。短短几小时,火势就像脱缰的野马,从一处火源演变成5个火场、12条火带,形成“多线作战”的危局。

面对突如其来的大火,当地迅速组织数万名消防员、解放军战士和志愿者奔赴火场。他们背着几十斤重的灭火装备,在高温灼烤、浓烟呛鼻的环境中,用铁锹、树枝甚至双手与火魔搏斗。然而,极端天气和落后的灭火设备让扑救举步维艰:直升机数量不足、风力灭火机功率不够,甚至连水源都难以保证。这场人类与自然的较量,从一开始就充满悲壮色彩。

二、“生态伤疤”至今未愈:大火带来的毁灭性打击

当6月6日大火终于被扑灭时,大兴安岭早已面目全非。官方数据显示,这场大火烧毁森林面积达101万公顷,相当于1.5个新加坡的国土面积。成片的原始森林化作焦炭,无数珍稀动植物葬身火海,东北虎、紫貂等物种的栖息地被彻底摧毁,生态系统遭受重创。

经济损失同样触目惊心。大兴安岭作为中国重要的林业基地,火灾导致大量林木资源化为乌有,直接经济损失高达5.26亿元(1987年物价水平)。数以万计的林业工人失去工作,许多家庭一夜之间陷入贫困。更可怕的是,基础设施损毁严重:85万立方米木材、67座桥涵、9.2万立方米贮木场化为灰烬,2488户居民房屋被烧毁,5万多人无家可归。

这场大火的影响远不止于此。火灾产生的大量烟雾,甚至影响到了邻国日本和苏联;被烧毁的森林无法涵养水源,导致后续几年大兴安岭地区水土流失加剧,气候异常现象频发。生态灾难的连锁反应,至今仍在影响着这片土地。

三、痛定思痛:从灾难中汲取的生存智慧

1987年的大火,犹如一记警钟,彻底改变了中国的森林防火格局。灾后,国家痛定思痛,开始了一场全方位的“防火革命”。

首先,法律体系全面升级。《森林防火条例》修订完善,明确了各级政府的防火责任,对违规用火行为严惩不贷。同时,投入巨资建设森林防火基础设施:全国范围内建起2万多个瞭望塔,组建专业防火队伍,配备现代化灭火装备。卫星遥感、无人机监测等高科技手段的应用,让火情监测实现“全天候、无死角”。

其次,公众防火意识显著提升。“护林防火,人人有责”不再是一句口号,而是融入了日常生活。学校开设防火教育课程,社区组织消防演练,电视广播循环播放防火知识。如今,走进林区,随处可见醒目的防火标语,防火已经成为全民共识。

更重要的是,这场灾难推动了中国生态保护理念的转变。从“重开发轻保护”到“绿水青山就是金山银山”,人们深刻认识到:只有尊重自然、顺应自然、保护自然,才能实现人与自然的和谐共生。大兴安岭的灾后重建,不再单纯追求经济利益,而是更加注重生态修复和可持续发展。

四、铭记历史,守护未来

38年过去了,大兴安岭的焦土上早已重新长出新绿,但那场大火带来的伤痛永远不能被遗忘。它时刻提醒着我们:在自然灾害面前,人类是如此渺小;而在生态保护的道路上,我们肩负着沉重的责任。

如今,面对全球气候变化带来的新挑战,森林防火工作依然任重道远。极端天气频发、人为活动增加,都给森林防火带来新的压力。但我们坚信,只要以史为鉴,不断提升防灾减灾能力,凝聚全社会的力量,就一定能守护好每一片绿色家园。

每一次山火,都是大自然给人类的“警示信”;每一次灾难,都是推动文明进步的“催化剂”。让我们共同守护这片绿色的希望,让大兴安岭的悲剧不再重演,让人与自然和谐共生的画卷在中华大地上徐徐展开!

#历史事件 #生态保护 #大兴安岭火灾