网络暴力 | 打破网暴阴霾:共建清朗网络

网络暴力 | 打破网暴阴霾:共建清朗网络

打破网暴阴霾

共建清朗网络

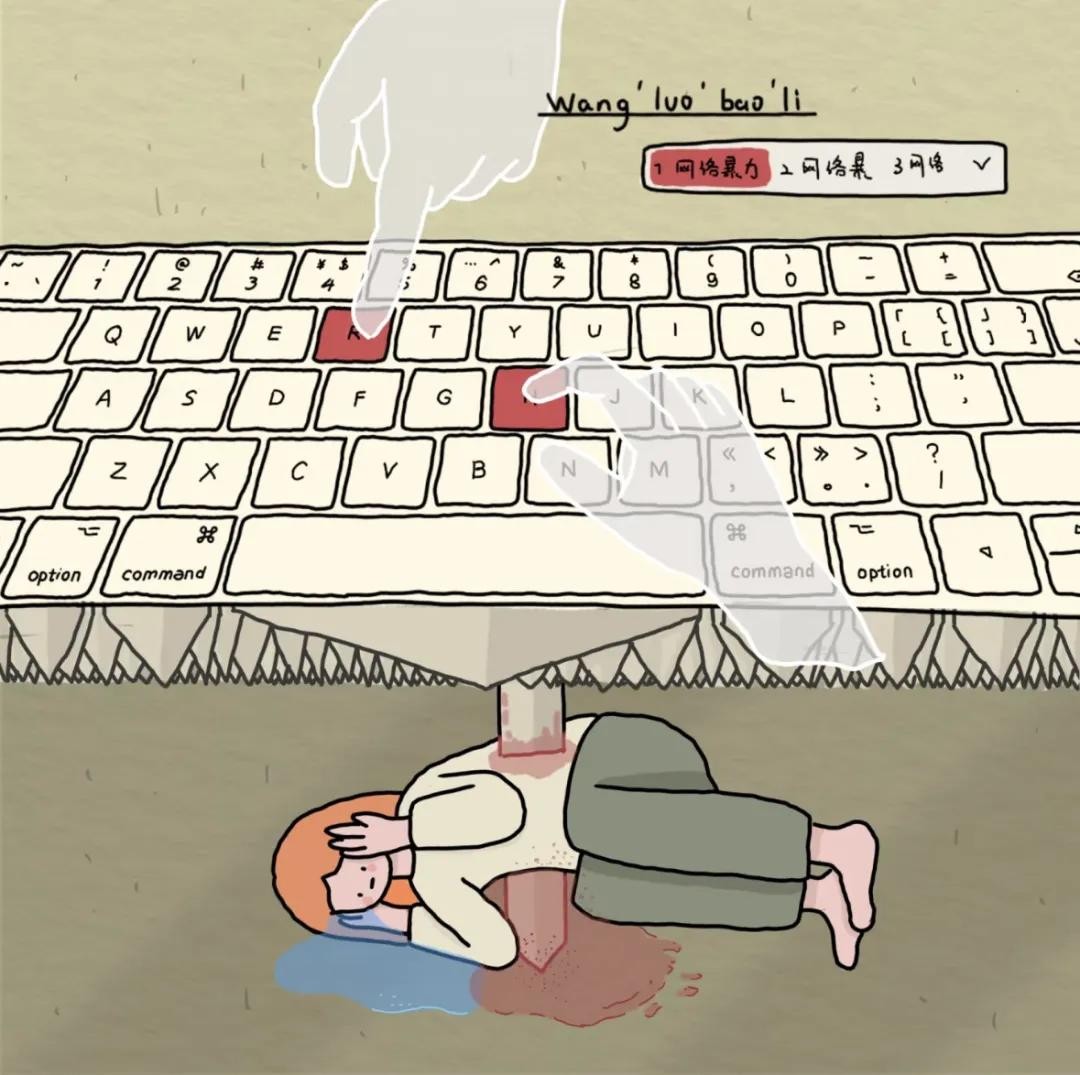

什么是网络暴力?

—— 网络暴力 ——

简称网暴,是指通过网络平台以文本、图像、音频、视频等形式对个人集中发布的,含有侮辱谩骂、造谣诽谤、煽动仇恨、威逼胁迫、侵犯隐私,以及影响身心健康的指责嘲讽、贬低歧视等内容的违法和不良信息。

网络暴力的表现形式有言语暴力、人肉搜索和网络谣言三种。

(1)言语暴力

随着我国社会结构变迁,利益分配格局不断调整和变化,社会问题和矛盾逐渐显露,同时短视频、微博等各类社交软件发展迅速,其用户量极大、活跃度也极高,不少矛盾纠纷的信息首先通过这些平台迅速传播和发酵,当事人也会被推上风口浪尖。

(2)人肉搜索

人肉搜索是通过互联网等渠道获取特定人的手机号、家庭住址等信息,并将信息在互联网上公开或利用这些信息对特定人进行骚扰等行为。互联网让信息的流动变得比以往任何时代都更为自由,互联网的快速发展为人肉搜索提供了温床,每个人都是潜在的受害者。

(3)网络谣言

网络谣言就是在互联网上广为传播的没有事实根据的信息。社交软件的快速发展以及疫情的冲击,提升了个体使用互联网的频率,形成了人人都是传播者的局面,加速了信息的传播,也给网络谣言的快速传播提供了机会。

网络暴力典型案例

网暴之殇:痛击心灵的无形之刃

2023年2月,粉发女孩郑灵华的朋友在微博发布消息称其已于1月去世。2022年7月,被保研到华东师范大学的郑灵华在爷爷病床前记录下了她向爷爷分享录取通知书的画面,并上传到社交媒体进行分享。郑灵华的视频被大量转发,许多网友针对她的粉色头发进行恶意揣测,造谣她是“陪酒女、夜店舞女、不正经……”,甚至辱骂她的爷爷。深陷谣言和网络暴力的郑灵华,因此患上了严重的抑郁症,多次表露自杀意图,在给朋友写的信中,她说:“真的很对不起大家,真的没有勇气再走下去了。”

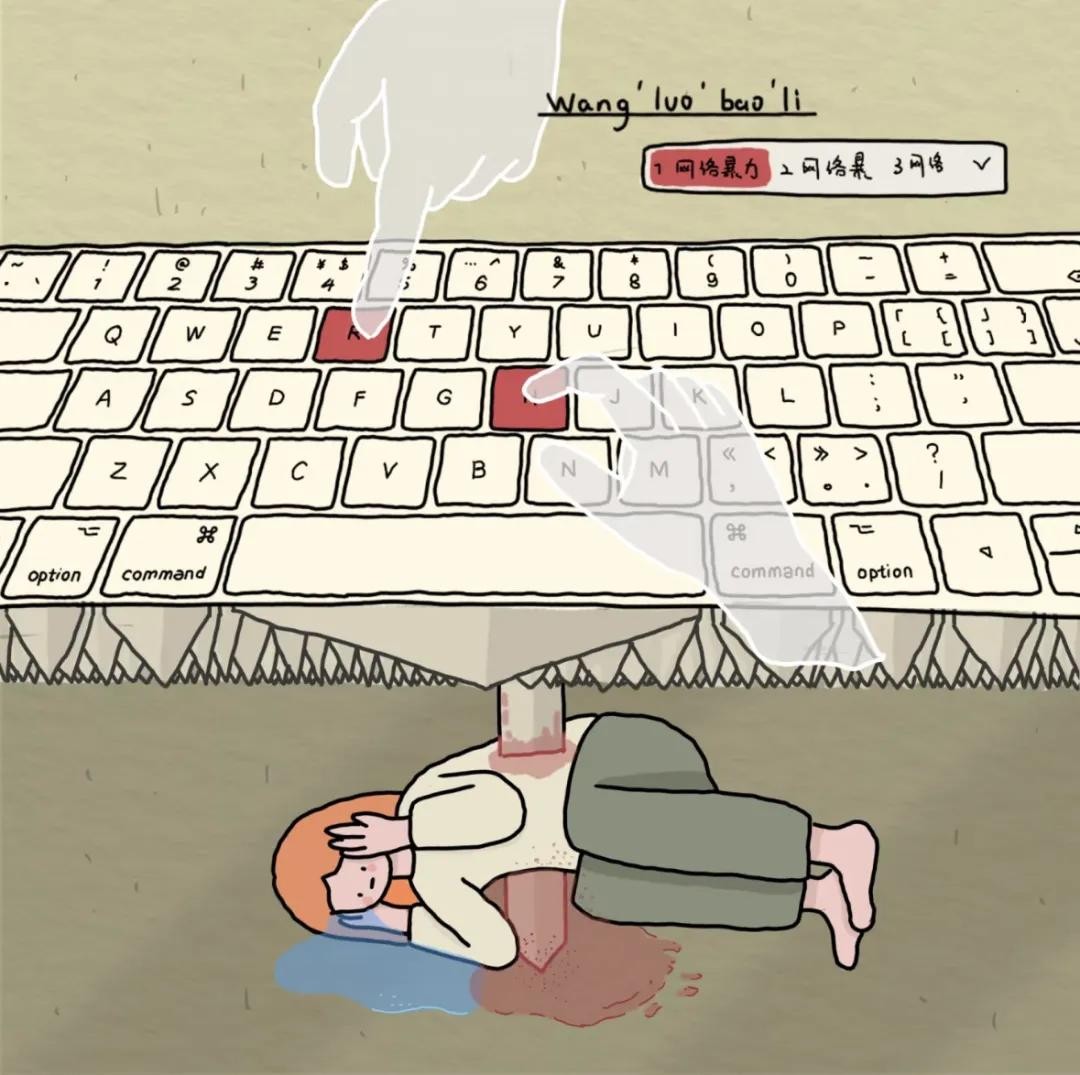

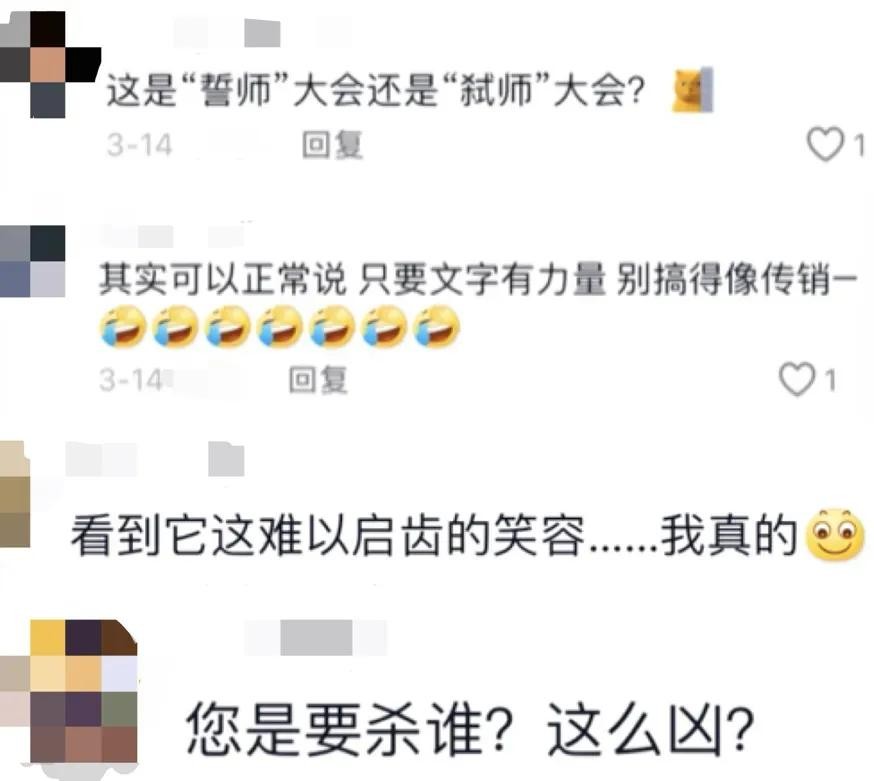

2023年2月,湖南桑植县某中学举行高考冲刺誓师大会,高三女生符文迪作为学生代表发表了激情澎湃的发言。然而,这段演讲视频被上传到网上之后,符文迪却遭受了铺天盖地的恶意揣测和无端指责,不少网友认为她声音夸张,表情做作,甚至对她的个人性格进行抨击,对符文迪的身心健康造成了严重影响。

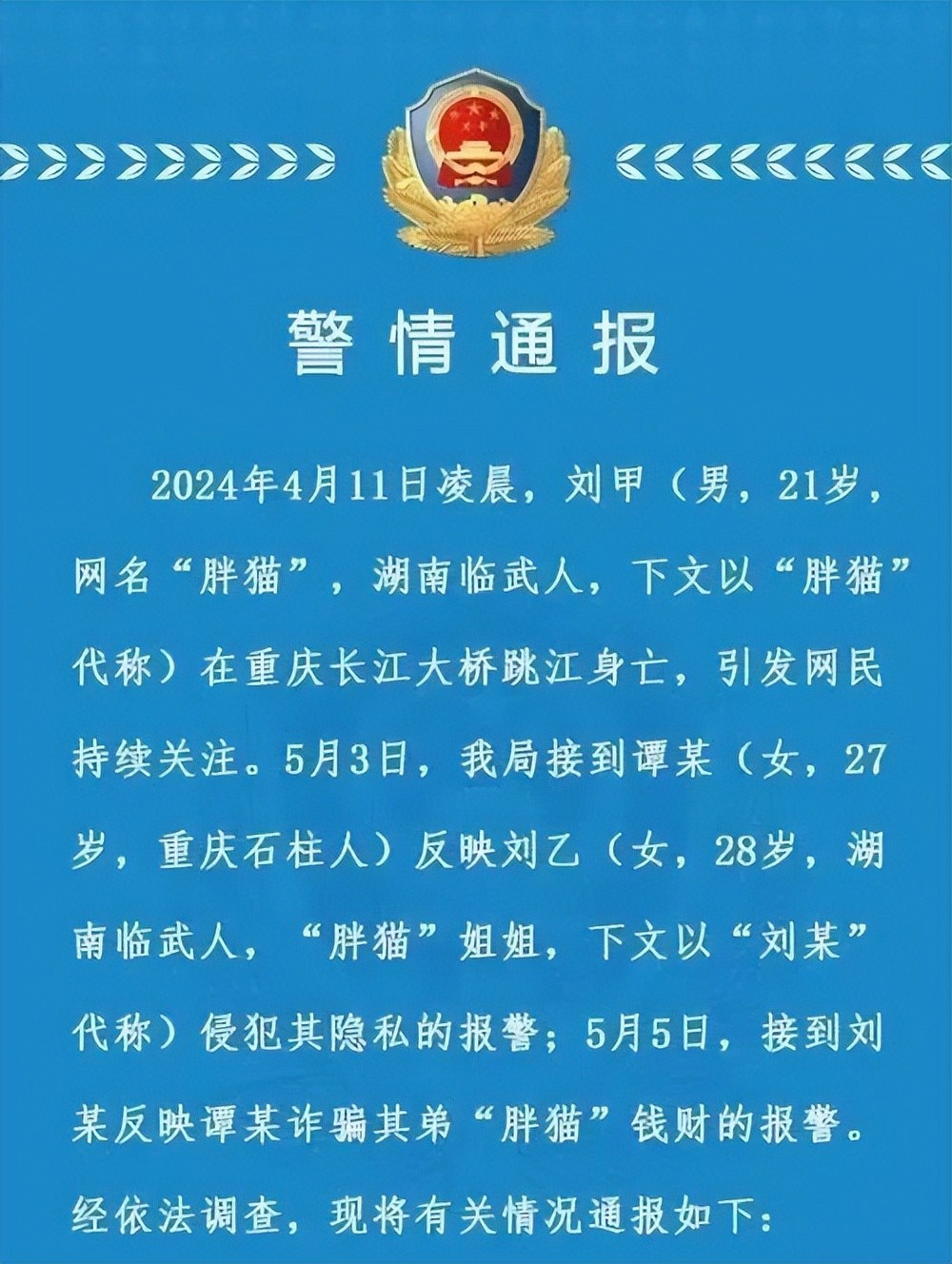

2024年4月,游戏代练“胖猫”在重庆长江大桥跳江自杀,引发全网热议,事发后大量网友通过点外卖送花送麦当劳到胖猫自杀点以表哀悼。胖猫是一位游戏代练,在网上认识了女性谭某。在这期间,胖猫为谭某转账了近51万元人民币。但是,胖猫姐姐认为谭某并未真心对待胖猫,只是利用感情骗取胖猫,这才导致胖猫无法接受选择跳江自杀。于是胖猫姐姐声称要为弟弟“讨回公道”,在微博发布二人的聊天记录和转账记录,给谭某扣上“捞女”的帽子,引导网友对其进行大规模网暴。2024年5月,经警方调查,“胖猫”与谭某存在真实恋爱关系,谭某未实施虚构事实或隐瞒真相、以恋爱为名骗取“胖猫”财物的行为,不构成诈骗犯罪。

透视网络暴力

溯源寻根:网暴滋生的暗黑土壤

(1)权威信息发布的滞后性

奥尔波特和博斯特曼曾用一则公式描述谣言的形成机理:谣言=问题的重要性×事实的模糊性,表明权威信息发布的滞后性和模糊性会助推网络谣言的补位。许多热点事件,特别是涉及刑事的案件,相关部门调查需要一定的时间。从事件发生到相关部门权威信息发布的时间段内,许多忽略事实真相,故意吸引公众眼球,将其中的某一点无限放大的信息就会在网络上广为传播。

(2)群体极化效应

群体极化效应是由斯纳通·芬奇教授提出的,指个人的意见往往会受到群体讨论的影响,产生群体一致的结果。也正如心理学家古斯塔夫·勒庞提出的,群体的一个普遍特征是极易受人暗示,集合行为中的暗示更接近催眠。集合行为的参与者通常处于昂奋激动的精神状态,这种状态使他对周围的信息失去理智的分析批判能力,表现为一味地盲信盲从。社交软件的快速发展,人人都有麦克风,每个人都能对热点事件、新闻随意的发表自己的观点,特别是对一些负面新闻的讨论中,公众的意见往往集中在负向,即使部分公众的意见是正向的,也会迫于群体的压力以及从众心理,逐渐产生负向意见,催生出群体极化效应,最终以网络暴力的形式呈现。

(3)网络施暴成本低

社交软件与传统的广播媒体不同,不需要经过严格的审查和繁琐的程序,能够即时交流,是思想传递的重要载体。同时,社交软件具有的虚拟性和匿名性,让公众能够充分宣泄情绪、展示观点和展露人性。隐匿性使公众成为“无名的大多数”,冲破现实规则的束缚,在网络上“重拳出击”,借机释放压抑和苦闷,任何一个人的观点、动作,都有可能成为他人“重拳出击”的导火索。

(4)公众网络素养有待提升

不断提升公众的素养是保障网络环境文明有序的基本条件。首先,网络发言的门槛较低,人人都有发言权,造成网络上的信息鱼龙混杂真假难辨,加之公众的素质良莠不齐,鲜有人会对网络热点事件中各种谣言进行真伪调查或者批判性思考,造成公众肆无忌惮的人身攻击或人肉搜索。其次,道德在中国人的心中有很深的文化土壤,很容易被唤醒,许多人基于内心朴素的道德正义感和热情参与了所谓的道德审判,却给别人带来不道德的伤害。最后,权利意识有待加强,公众对权利内容和边界认知不清,容易产生缺乏自我权利保护意识和肆意侵犯他人权利的结果,也难以分清道德和法律界限。

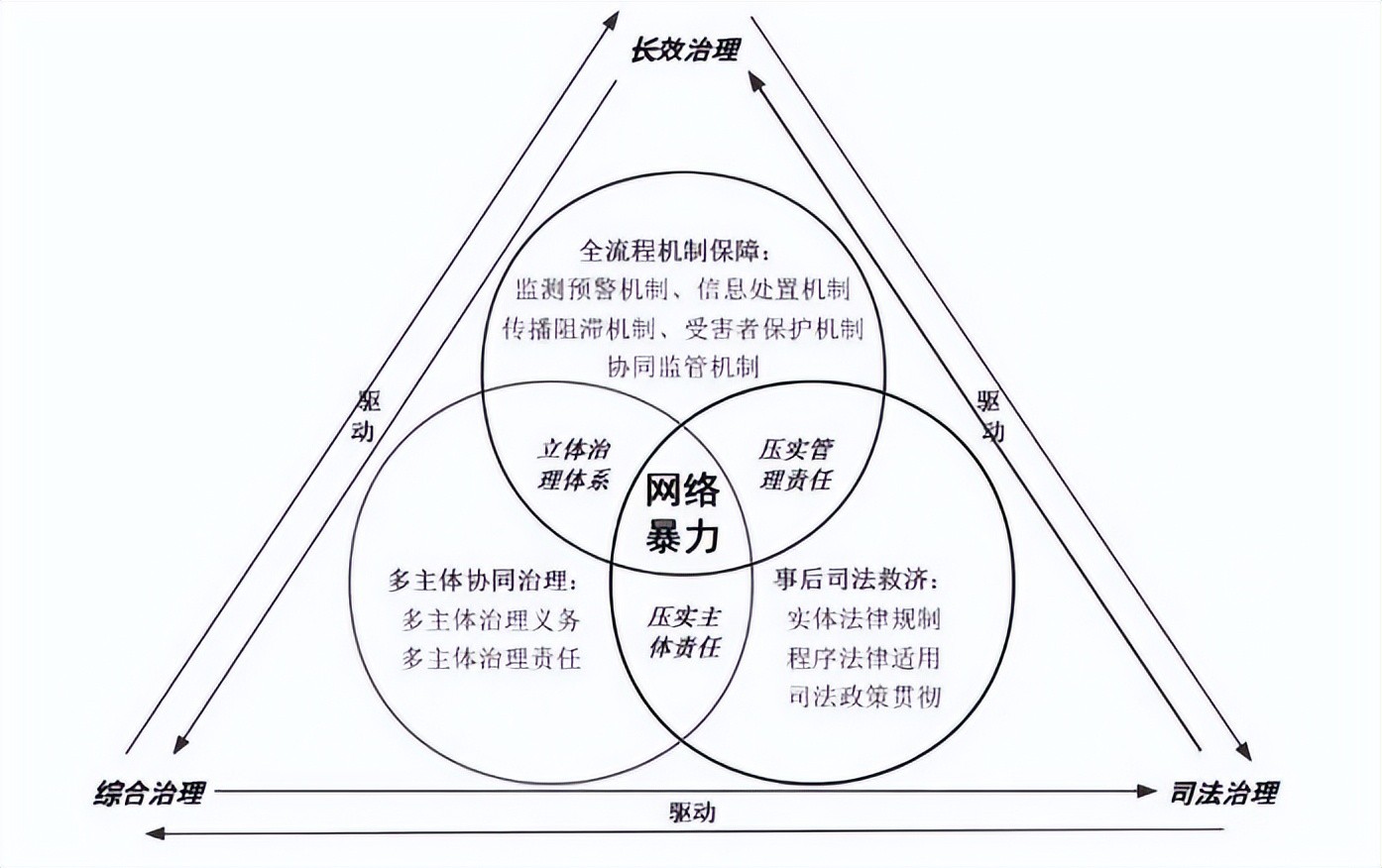

共筑防线:围剿网暴的坚固堡垒

网络暴力的综合治理机制

新出台的《规定》新增第三条所确立的网暴信息治理原则即体现了网暴综合治理理念,即:源头防范、防控结合、标本兼治、协同共治。这一综合治理机制的建立有望在全方位、多层次上有效遏制和减少网络暴力的发生。

1.网信部门履行监管责任,追究行政违法责任

网信部门作为网络信息服务和内容的监管主体,有责任积极执行监管职责,依照法律对未履行职责的网络服务提供者和网站平台进行处罚和处理。特别是,《通知》第四条第三款明确规定了网站平台双罚制,这一措施旨在强调对于网络平台及其主要负责人的双重追责,以保障网络信息服务和内容的合法、规范运行。

2.网络服务机构主体履行管理责任,追究内部违规责任

网络服务机构包括网络信息服务提供者、网络平台及 MCN 机构,作为网络暴力场域的管理主体,应主动履行管理职责,依法强化内容治理和处置。《规定》第七条明确网络信息服务提供者有责任贯彻管理主体责任,提升工作手段和处理能力;《规定》第十一条、第十二条、第十五条等规定网络平台要完善预防和处理处罚机制,为牵涉网络暴力的信息、账号和利用网络暴力进行炒作的账号设定惩罚体系,并设立罚款记录公示和报告制度;《网络表演经纪机构管理办法》第八条要求 MCN 机构要对旗下签约主体履行管理责任,增强成员的法律和道德意识,并根据法规处置违规成员。

3.司法机构履行法律治理责任,推动民行刑衔接治理

司法机构作为提供最终法律救济的主体,应加强职能衔接配合,完善溯源治理。根据《意见》第二十条等相关规定,司法机构首先要立足司法职能,统一司法理念,完善民行刑及自诉公诉程序衔接,以确保为个案提供有效的法律救济。

4.加强公众法治宣传,弘扬社会道德风尚

在道德培育方面,新出台的《规定》相较征求意见稿,新增第六条,明确网络信息服务提供者和用户均应坚持社会主义核心价值观,尊重社会公德和伦理道德,促进形成良好的网络生态。在法治宣传方面,根据《意见》第十九条要求,应建立以规则为引领、以价值为导向的法治宣传制度,贯彻普法责任制,加强案例普法教育。从而在微观层面重建德法理性,化解网暴风险。

网络暴力相关政策解读

1

2023年9月最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》。

●明确了网络暴力的社会危害,强调准确适用法律,严惩网络暴力违法犯罪;畅通诉讼程序,为受害人提供有效法律救济;落实工作要求,促进强化综合治理,包括保障受害人权益、强化衔接配合、做好法治宣传、促进网络暴力综合治理等。

2

《网络暴力信息治理规定》:自2024年8月1日起施行,是我国首部针对网络暴力信息治理的专门规章。

●严禁借网暴推广引流:明确禁止利用网络暴力事件实施蹭炒热度、推广引流等营销炒作行为,不得通过批量注册或操纵用户账号等形式组织制作、传播网络暴力信息,也不得为相关违法犯罪活动提供支持和协助。

●平台应快速投诉举报:网络信息服务提供者要建立快速反应机制,对用户进行真实身份信息认证,加强用户账号信息管理,为受侵害主体提供账号信息认证协助;加强对跟帖评论、网络论坛社区和群组等的管理,及时处置相关网络暴力信息;设立专项投诉举报渠道,对重大公共利益或严重侵权的网络暴力信息及时采取措施,提供相应保护救助服务并向有关部门报告;建立健全网络暴力信息防护功能和私信规则。

●优先处理涉未成年人网暴投诉:网络信息服务提供者应优先处理此类投诉、举报,发现涉未成年人合法权益受侵害的风险,要及时采取措施并提供保护救助服务,向有关部门报告,设置便利未成年人及其监护人行使通知删除权利的功能、渠道,接到通知后及时采取必要措施防止信息扩散。

参考文献:

[1]殷慧莎.网络暴力的成因及治理对策研究[J].网络安全技术与应用,2024,(01):132-135.

[2]徐伟,李睿恒.网络暴力的治理逻辑与优化建议——基于2009-2024年政策文本的扎根分析[J/OL].重庆大学学报(社会科学版),1-16[2024-12-14].

[3]王天楠,谢鹏.网络暴力发展趋势分析及治理路径[J].中国电子科学研究院学报,2019,14(09):917-923.

[4]央视新闻客户端:《向网络暴力亮剑|网暴公诉第一案》

作者:北京联合大学网络素养教育研究中心 秦仪铭

来源:网络素养派